Термин[править | править код]

Благодаря докторской диссертации и монографии В. В. Докучаева «Русский чернозём» почвы стали самостоятельным объектом исследования, а защита диссертации (11 () декабря ) стала «датой рождения» новой научной дисциплины — почвоведение.

В 1899 году в России начал выходить специализированный журнал «Почвоведение» (рус. дореф. почвовѣдѣніе).

- Похожие значения и термины

В конце XIX и начале XX веков в научной литературе использовался греческий термин педология (греч. πέδον, педон — почва и греч. λόγος, логос — знание, наука) — наука об изучении почв в природной среде, один из геологических и физических разделов почвоведения. Педология, как синоним почвоведения, сейчас считается устаревшим, так как главным образом относится к геологии и физике почв, и имеет несколько значений. Сохранились производные термины: педогенез, педосфера и пр.

До появления научного почвоведения на университетских кафедрах агрономии почвоведением (земледелием) называли курс лекций по изучению питательных свойств верхнего слоя почвы (земли) содержащего корни растений.

В грунтоведении и инженерной геологии почвы рассматриваются как разновидность грунтов.

↑оПЕДОНЯШКЙХ Х ХЯРНПХЪ БНГМХЙМНБЕМХЪ ОНВБНБЕДЕМХЪ

мЮСВМНЛС ХГСВЕМХЧ ОНВБ ОПЕДЬЕЯРБНБЮК ДКХРЕКЭМШИ ОЕПХНД ЩЛОХПХВЕЯЙНЦН МЮЙНОКЕМХЪ ГМЮМХИ Н ОНВБЮУ Б ОПНЖЕЯЯЕ ХУ УНГЪИЯРБЕММНЦН ХЯОНКЭГНБЮМХЪ, МЮВХМЮЪ Я ГЮПНФДЕМХЪ ГЕЛКЕДЕКХЪ Б ЯЕПЕДХМЕ ЙЮЛЕММНЦН БЕЙЮ. аНКЭЬНИ НАЗ╦Л ГМЮМХИ Н ОНВБЮУ Х ХУ ОКНДНПНДХХ АШК ОНКСВЕМ Б ДПЕБМХУ ГЕЛКЕДЕКЭВЕЯЙХУ ЖХБХКХГЮЖХЪУ, Б ЮМРХВМШУ ЦНЯСДЮПЯРБЮУ цПЕЖХХ Х пХЛЮ. пЕЬЮЧЫЕЕ ГМЮВЕМХЕ ДКЪ ДЮКЭМЕИЬЕЦН ПЮГБХРХЪ ГМЮМХИ Н ОНВБЮУ ХЛЕКХ СЯОЕУХ ЕЯРЕЯРБНГМЮМХЪ Б XVIII–XIX ББ., НЯНАЕММН Б РЮЙХУ МЮСЙЮУ ЙЮЙ ЦЕНКНЦХЪ, УХЛХЪ, ТХГХЙЮ, ТХГХНКНЦХЪ ПЮЯРЕМХИ, ЛХЙПНАХНКНЦХЪ Х ДП. б ЙНМЖЕ XVIII Б. Х Б ОЕПБНИ ОНКНБХМЕ XIX Б. Б гЮОЮДМНИ еБПНОЕ БНГМХЙКН ДБЮ МЮОПЮБКЕМХЪ Б ХГСВЕМХХ ОНВБ: ЮЦПНЦЕНКНЦХВЕЯЙНЕ Х ЮЦПХЙСКЭРСПУХЛХВЕЯЙНЕ. яРНПНММХЙХ ЮЦПНЦЕНКНЦХВЕЯЙНЦН МЮОПЮБКЕМХЪ (тЮККС, аЕПЕМДР Х ДП.) ПЮЯЯЛЮРПХБЮКХ ОНВБШ ЙЮЙ ПШУКСЧ ЦНПМСЧ ОНПНДС, НАПЮГНБЮБЬСЧЯЪ Б ОПНЖЕЯЯЕ БШБЕРПХБЮМХЪ ОКНРМШУ ЦНПМШУ ОНПНД. нОХЯЮМХЪ Х МЮГБЮМХЪ ОНВБ ДЮБЮКХЯЭ ВЮЯРН ОЕРПНЦПЮТН-ЛХМЕПЮКНЦХВЕЯЙХЕ. яНЦКЮЯМН ЮЦПХЙСКЭРСПУХЛХВЕЯЙНЛС МЮОПЮБКЕМХЧ (рЩЕП, кХАХУ), ОНВБЮ ПЮЯЯЛЮРПХБЮКЮЯЭ КХЬЭ ЙЮЙ ХЯРНВМХЙ ЩКЕЛЕМРНБ ОХРЮМХЪ ДКЪ ПЮЯРЕМХИ. нАЮ МЮОПЮБКЕМХЪ ЯРПЮДЮКХ НДМНЯРНПНММНЯРЭЧ Х МЕ ЛНЦКХ ЯБЪГЮРЭ БНЕДХМН БЯЕ ПЮГМННАПЮГХЕ ОНВБЕММШУ ОПНЖЕЯЯНБ, БЕДСЫХУ Й НАПЮГНБЮМХЧ Х ТСМЙЖХНМХПНБЮМХЧ ОНВБ. вЕЯРЭ ЯНГДЮМХЪ МЮСЙХ Н ОНВБЮУ ЙЮЙ НЯНАШУ ОПХПНДМШУ НАПЮГНБЮМХЪУ ОПХМЮДКЕФХР БШДЮЧЫЕЛСЯЪ ПСЯЯЙНЛС ЕЯРЕЯРБНХЯОШРЮРЕКЧ бЮЯХКХЧ бЮЯХКЭЕБХВС дНЙСВЮЕБС (1846-1903). оН дНЙСВЮЕБС, ОНВБШ ОПЕДЯРЮБКЪЧР ЯНАНИ НЯНАШЕ ОПХПНДМШЕ РЕКЮ, НАПЮГНБЮБЬХЕЯЪ МЮ ГЕЛМНИ ОНБЕПУМНЯРХ Б ПЕГСКЭРЮРЕ ВПЕГБШВЮИМН ЯКНФМНЦН БГЮХЛНДЕИЯРБХЪ ЛЕЯРМНЦН ЙКХЛЮРЮ, ПЮЯРХРЕКЭМШУ Х ФХБНРМШУ НПЦЮМХГЛНБ, ЯНЯРЮБЮ Х ЯРПНЕМХЪ ЛЮРЕПХМЯЙХУ ЦНПМШУ ОНПНД, ПЕКЭЕТЮ ЛЕЯРМНЯРХ Х БНГПЮЯРЮ ЯРПЮМШ.

бОЕПБШЕ РЮЙНЕ ОНМЪРХЕ Н ОНВБЮУ Х ХУ ЦЕМЕГХЯЕ АШКН НАНЯМНБЮММН Х ЯТНПЛСКХПНБЮМН б.б.дНЙСВЮЕБШЛ Б ЕЦН ГМЮЛЕМХРНЛ МЮСВМНЛ РПСДЕ «пСЯЯЙХИ ВЕПМНГЕЛ», НОСАКХЙНБЮММНЛ Б яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦЕ Б 1883 Ц. я ЩРНИ ДЮРНИ ЯБЪГШБЮЕРЯЪ НАШВМН МЮВЮКН ПЮГБХРХЪ МНБНИ ТСМДЮЛЕМРЮКЭМНИ НРПЮЯКХ ЯНБПЕЛЕММНЦН ЕЯРЕЯРБНГМЮМХЪ – ЦЕМЕРХВЕЯЙНЦН ОНВБНБЕДЕМХЪ. мНБНЕ ОНМЪРХЕ Н ОНВБЕ НРЙПШКН ЬХПНЙХЕ ОЕПЯОЕЙРХБШ ПЮГБХРХЪ ГМЮМХИ Н ОНВБЮУ, ОНЯКСФХКН ЛЕРНДНКНЦХВЕЯЙНИ НЯМНБНИ ЯБЪГЕИ ОНВБНБЕДЕМХЪ ЯН ЛМНЦХЛХ ЕЯРЕЯРБЕММН-МЮСВМШЛХ ДХЯЖХОКХМЮЛХ Х ОПЮЙРХВЕЯЙХЛХ ЯОНЯНАЮЛХ ХЯОНКЭГНБЮМХЪ ОНВБ.

б яью НЯМНБЮРЕКЕЛ ТСМДЮЛЕМРЮКЭМНЦН ОНВБНБЕДЕМХЪ ЯВХРЮЕРЯЪ еБЦЕМХИ бНКЭДЕЛЮП цХКЭЦЮПД (1833-1916) ЙПСОМШИ ЯОЕЖХЮКХЯР Б НАКЮЯРХ ЮЦПНМНЛХХ, ЛЕКХНПЮЖХХ Х ОНВБНБЕДЕМХЪ, ЙНРНПШИ РЮЙФЕ ЙЮЙ Х дНЙСВЮЕБ ЯВХРЮК ОНВБС ПЕГСКЭРЮРНЛ БГЮХЛНДЕИЯРБХЪ ТЮЙРНПНБ ОНВБННАПЮГНБЮМХЪ, НДМЮЙН ЛЕРНДНКНЦХВЕЯЙХ НАНЯМНБЮММНЦН ЖЕКНЯРМНЦН СВЕМХЪ Б НРКХВХЕ НР б.б. дНЙСВЮЕБЮ НМ МЕ ЯНГДЮК.

Создание теории почвоведения

В середине XIX века материалов изучения почв было собрано достаточно, но они были разрозненными. Так произошло, потому что специалисты, работающие в сельском хозяйстве, изучали в основном пахотный слой, а геологи считали, что почва является толщей продуктов, полученной в результате выветривания горных пород. Эти совершенно разные направления пытались соединить чисто механическим способом, в результате была получена абсолютно не жизнеспособная агрогеология. В 19 столетии наука о почвах дифференцируется, налаживает связь с другими науками. В это же время появляются учебные центры, которые готовят специалистов, разбирающихся в сельском хозяйстве.

Большой вклад в развитие почвоведения внесли такие ученые как А.В.Саветов, А.С. Стебут, Д.Н. Прянишников и др. Настоящего прорыва в почвоведении удалось достичь В.В Докучаеву. Он считал, что почва является самостоятельным природным телом, создал науку — генетическое почвоведение. Также он являлся автором учений о почвенных и природных зонах, классификации почв и т.д. В.В. Докучаев стал составителем первой почвенной карты северного полушария, в основу которой легли собственные исследования. Он имел много учеников и последователей — А.Н.Краснов, К.Д.Глинка и целая плеяда других ученых. Они не только продолжили исследования своего учителя, но и расширили область изучения и его глубину.

В тоже время работали в области почвоведения и другие ученые, каждый из которых внес свою лепту в развитие почвоведения. На работу школы картографии, которая стала колыбелью советского почвоведения, оказала влияние деятельность Л.И. Прасолова. Его работы в области картографии и оценки земельных фондов в зависимости от типа почв повлияла на дальнейшее развитие почв и всего сельского хозяйства. Этому ученому удалось обобщить почвенно-географические данные и на их основе составить представление о различных единицах почвенного районирования.

Именно в России была сформирована наука о почве, которая представляет собой самостоятельное природное явление. Идеи Докучаева оказали существенное влияние на развитие науки о почвах за рубежом. Многие термины, созданные русскими специалистами, используются в Международном научном лексиконе.

Период развития докучаевского почвоведения

- Отмечен крупными работами ученых России. Классические исследования провел К. К. Гедройц (1872—1932), изучавший поглотительную способность почв и их коллоидные свойства, на основе которых он обосновал мероприятия по известкованию и фосфоритованию кислых почв, гипсованию солонцов.

- Выполнены фундаментальные работы по изучению органического вещества почвы (И. В. Тюрин, М. М. Кононова, Л. А. Александрова, И. С. Кауричев, Д.С.Орлов, Л.А.Гришина).

- Минералогического состава и коллоидной химии почв (Н. И. Горбунов, Н. П. Ремезов, А. Н. Соколовский, А. Ф. Тюлин, И. Н. Антипов — Каратаев, С. Н. Алешин, Е. И. Парфенова, Е. А. Ярилова).

- Гранулометрического состава и структуры почв (В. Р. Вильяме, Н. И. Саввинов, Н. А. Качинский), физики почв (И. Б. Ревут, С. Ф. Нерпин, А. Ф. Чудновский), водных свойств и водных режимов (А. Ф. Лебедев, С. И. Долгов, А. А. Роде).

- Почвенных растворов (П. А. Крюков, И. Н. Скрынникова, Е. И. Шилова), почвенного воздуха (И. П. Гречин, Н. П. Поясов, Б. Н. Макаров, Е. И. Шилова, И. Н. Николаева), тепловых свойств и тепловых режимов почв (А. М. Шульгин, В. Н. Димо).

- Обстоятельно изучены вопросы микробиологии почв (С. Н. Ви-ноградский, Е. Н. Мишустин, Т. В. Аристовская, М. Ф. Федоров), почвенной энзимологии (В. Ф. Купревич, Т. А. Щербакова, А. Ш. Галстян, Л. Ф. Васюк, Ф. X. Хазиев, К. А. Козлов), экологии почв (В. Р. Волобуев).

Картографирование

Опубликованы крупные работы по географии и картографированию почв (С. С. Неуструев, И. П. Герасимов, К. П. Горшенин, М. М. Филатов, А. А. Красюк, М. А. Глазовская, Г. В. Добровольский), структуре почвенного покрова (В. М. Фридланд).

Бонитировке почв (Ф. Я. Гаврилюк, С. Н. Тайчинов), почвенно-гео-графическому и природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда бывш. СССР (Н. Н. Розов, Е. Н. Иванова, Д. И. Шашко, А. Н. Каштанов и др.), эрозии почв и борьбе с ней (Н. И. Сус, С. С. Соболев).

Изданы фундаментальные монографии Е. В. Лобовой «Почвы пустынной зоны СССР» (1960), С. П. Яркова «Почвы лесолуговой зоны СССР» (1961), Я. В. Пейве «Биохимия почв» (1961), В. В. Пономаревой «Теория подзолообразовательного процесса» (1964), В. А. Ковды «Основы учения о почвах» вдвух книгах (1973), Д. С. Орлова «Химия почв» (1985) и др.

Издан трехтомник «Почвы СССР» (1939) с обстоятельной характеристикой почв европейской части СССР, многотомник «Агрохимическая характеристика почв СССР» (1962—1976), в котором в соответствии с административным хулением бывш.

СССР описаны природные условия почв и агрохимические приемы повышения их плодородия. Среди крупных трудов следует отметить многотомник «Агрофизическая характеристика почв разных природных зон СССР» (1976—1982), «Черноземы СССР» (1974).

«Подзолистые почвы центральных и восточных частей европейской территории СССР» (1980, 1981), «Почвы Забайкалья» (1964) и др. Опубликовано большое количество работ, характеризующих почвы отдельных республик и административных областей Российской Федерации.

Почвоведы бывш. СССР приняли в 60-х годах активное участие в составлении проектов освоения целинных и залежных земель Казахстана. Важным событием в нашей стране были создание в Ленинграде (1927).

Почвенного института им. В. В. Докучаева в системе Академии наук СССР (с 1934 г. он находится в Москве), первой кафедры почвоведения в Московском университете в 1922 г. и организация Всесоюзного общества почвоведов в 1939 г.

↑яНБПЕЛЕММШЕ ДНЯРХФЕМХЪ

дКЪ ЯНБПЕЛЕММНЦН ОНВБНБЕДЕМХЪ УЮПЮЙРЕПМШ ХЯЯКЕДНБЮМХЪ ОПНМХЙЮЧЫХЕ, Я НДМНИ ЯРНПНМШ, Б ЛХЙПНЛХП ОНВБШ, Б РНМВЮИЬХЕ ДЕРЮКХ ЯРПНЕМХЪ Х ОПНУНДЪЫХУ Б МЕИ ОПНЖЕЯЯНБ, Ю Я ДПСЦНИ ЯРНПНМШ, НУБЮРШБЮЧЫХЕ ЯРПСЙРСПС Х ТСМЙЖХХ ОНВБЕММНИ НАНКНВЙХ гЕЛКХ (ОЕДНЯТЕПШ) ЙЮЙ ЯКНФМНИ ЦКНАЮКЭМНИ ЯХЯРЕЛШ, МЮУНДЪЫЕИЯЪ БН БГЮХЛНДЕИЯРБХХ Я ДПСЦХЛХ ЯТЕПЮЛХ ОКЮМЕРШ (ЮРЛНЯТЕПНИ, ЦХДПНЯТЕПНИ Х КХРНЯТЕПНИ) Х ОПЕФДЕ БЯЕЦН Я ЕЕ АХНЯТЕПНИ, МЕНРЗЕЛКЕЛНИ ВЮЯРЭЧ ЙНРНПНИ НМЮ (ОЕДНЯТЕПЮ) ЪБКЪЕРЯЪ.

б ЯБЪГХ Я НАНЯРПЕМХЕЛ ЯНБПЕЛЕММНЦН ЩЙНКНЦХВЕЯЙНЦН ПХЯЙЮ БЯЕ АНКЭЬЕЕ БМХЛЮМХЕ СДЕКЪЕРЯЪ Б ОНВБНБЕДЕМХХ ХГСВЕМХЧ ТСМЙЖХИ ОНВБЕММНЦН ОНЙПНБЮ Б АХНЯТЕПЕ Х МЮГЕЛМШУ ЩЙНЯХЯРЕЛЮУ, ЯРПСЙРСПМН-ТСМЙЖХНМЮКЭМШЛ ЯБЪГЪЛ ЛЕФДС ОНВБЕММНИ АХНРНИ, РБЕПДНИ, ФХДЙНИ Х ЦЮГНБНИ ТЮГЮЛХ ОНВБ, АХНЦЕНУХЛХВЕЯЙХЛ ЖХЙКНЛ Б ОПХПНДМШУ Х ЮМРПНОНЦЕММШУ АХНЖЕМНГЮУ. щРН ОНГБНКЪЕР ОНВБНБЕДЮЛ ОПХМХЛЮРЭ СВЮЯРХЕ Б ХГСВЕМХХ ОПХВХМ БНГМХЙМНБЕМХЪ Х ПЕЬЕМХХ РЮЙХУ ЦКНАЮКЭМШУ ОПНАКЕЛ ЙЮЙ НОСЯРШМХБЮМХЕ, ЦКНАЮКЭМШЕ ЙКХЛЮРХВЕЯЙХЕ ХГЛЕМЕМХЪ, НАЕЯОЕВЕМХЕ ОПНДНБНКЭЯРБХЕЛ БЯЕ БНГПЮЯРЮЧЫЕЦН МЮЯЕКЕМХЪ гЕЛКХ, ЯНУПЮМЕМХЕЕ АХНКНЦХВЕЯЙНЦН ПЮГМННАПЮГХЪ, Х ДП.

пЮГБХБЮЧРЯЪ ХЯЯКЕДНБЮМХЪ ЩМЕПЦЕРХЙХ ОНВБННАПЮГНБЮМХЪ Х ПЮГПЮАЮРШБЮЧРЯЪ РЕНПХХ СОПЮБКЕМХЪ ОНВБННАПЮГНБЮРЕКЭМШЛХ ОПНЖЕЯЯЮЛХ Б ЖЕКЪУ ОНБШЬЕМХЪ Х НОРХЛХГЮЖХХ АХНКНЦХВЕЯЙНИ ОПНДСЙРХБМНЯРХ Х ОКНДНПНДХЪ ОНВБ.

оНВБНБЕДЕМХЕ НАКЮДЮЕР АНКЭЬХЛ НАЗЕЛНЛ ГМЮМХИ Н ЦЕНЦПЮТХВЕЯЙНЛ ПЮГМННАПЮГХХ ОНВБ, ГНМЮКЭМШУ Х ПЕЦХНМЮКЭМШУ НЯНАЕММНЯРЪУ ХУ УХЛХВЕЯЙХУ, ТХГХВЕЯЙХУ Х АХНКНЦХВЕЯЙХУ ЯБНИЯРБ Х ОПНЖЕЯЯНБ, Н АХНКНЦХВЕЯЙНЛ ПЮГМННАПЮГХХ ЯБЪГЮММШУ Я ОНВБЮЛХ ПЮЯРЕМХИ, ФХБНРМШУ Х ЛХЙПННПЦЮМХГЛНБ. щРХ ГМЮМХЪ ЪБКЪЧРЯЪ РЕНПЕРХВЕЯЙНИ НЯМНБНИ ЛЕПНОПХЪРХИ ОН НУПЮМЕ ОНВБ НР ЩПНГХХ, РЕУМНЦЕММНЦН ГЮЦПЪГМЕМХЪ, ГЮЯНКЕМХЪ Х ГЮАНКЮВХБЮМХЪ, ОН ПЮГПЮАНРЙЕ ЯХЯРЕЛ ЛЕКХНПЮЖХХ ОНВБ Х КЮМДЬЮТРМН-ЮДЮОРХБМНЦН ГЕЛКЕДЕКХЪ, ПЮЖХНМЮКЭМНЦН ОПХПНДНОНКЭГНБЮМХЪ Х НУПЮМШ НЙПСФЮЧЫЕИ ЯПЕДШ.

Основные положения[править | править код]

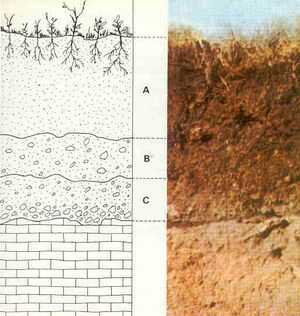

Почвоведение изучает весь почвенный профиль

Современное почвоведение, основы которого были заложены В. В. Докучаевым, рассматривает почву как самостоятельное естественноисторическое биокосное природное тело, возникшее и развивающееся на поверхности Земли под действием биотических, абиотических и антропогенных факторов. Нижняя граница этого природного тела определяется глубиной, на которую произошло существенное изменение горной породы процессами почвообразования, что составляет до 1—3 метров, однако в экстремальных условиях тундры, пустыни или в горах мощность почвенной толщи может измеряться несколькими сантиметрами. Боковые границы почвенных образований определяются как границы раздела между элементарными почвенными ареалами.

Почва имеет многоуровневую структурную организацию:

- атомарный уровень

- кристалломолекулярный или молекулярно-ионный уровень

- уровень элементарных почвенных частиц (ЭПЧ) — фракций, определяемых в гранулометрическом анализе

- почвенные микро- и макроагрегаты, а также новообразования

- генетический почвенный горизонт

- почвенный профиль

- далее следуют уровни структуры почвенного покрова

Каждый из перечисленных уровней требует специфических методов исследования и способов воздействия.

Часто рассматривают четыре (ранее три) фазы почвы (под фазой в этом случае понимают несколько иное, нежели в классическом определении):

- твёрдая фаза — полидисперсная органоминеральная система, наименее динамичная часть почвы, составляющая каркас для других фаз

- жидкая фаза — почвенный раствор

- газовая фаза — почвенный воздух, заполняющий вместе с почвенным раствором поровое пространство, его состав отличается от состава атмосферы

- живая фаза — почвенная биота, за исключением роющих млекопитающих и корней растений, принадлежность которых к живой фазе почв остаётся дискуссионной, хотя их роль в почвообразовании несомненна и велика

Период лидирующего положения в мире докучаевского учения о почвах

Распространение докучаевского учения в других странах привело к развитию международного сотрудничества в области почвоведения, созданию в 1924 г. Международного общества почвоведов, первым президентом которого был избран К. Д. Глинка. Международное общество провело с 1927 по 1994 г. пятнадцать международных конгрессов.

В этот период проходило интенсивное исследование почвенного покрова бывших колониальных и полуколониальных стран Африки, Азии и Южной Америки, создавались национальные кадры почвоведов в результате международной помощи по линии ООН (ФАО, ЮНЕСКО, ВМО и др.).

И по линии двустороннего сотрудничества стран. По инициативе и при непосредственном участии российских почвоведов было организовано создание международного проекта почвенной карты мира в масштабе 1:5 000 000. Ее составление начали в I960 г. и закончили в 1978 г.

Кроме международных конгрессов проводились международные конференции, координационные совещания с экскурсиями по различным направлениям почвоведения.

Создан Международный почвенный музей в Амстердаме с богатой коллекцией почв стран мира. В крупнейшем в России почвенно-агрономическом музее им. В. Р. Вильямса в Московской сельскохозяйственной академии открылась экспозиция почв зарубежных стран.

Большое количество работ почвоведов разных стран было переведено на все основные языки мира. В результате сложились новые представления о распространении, генезисе и классификации почв некоторых стран и континентов, стали известны новые типы почв.

В изучение почв мира, в составление, мировой почвенной карты большой вклад внесли российские почвоведы — М. А. Гла-зовская, Н. Н. Розов, В. Г. Зольников, С. В. Зонн и др.

Период работ по охране и рациональному использованию почвенного покрова

включает последнее время, когда возникли серьезные экологические проблемы, связанные с разрушением, деградацией и загрязнением почв.

Эти проблемы подверглись серьезному обсуждению на всесоюзных съездах и международных конгрессах почвоведов, начиная с десятого, который проходил в Москве в 1974 г. Были приняты Стокгольмское воззвание по проблемам окружающей среды (1972), Самаркандское воззвание по земельным ресурсам мира (1976).

Всемирный план действий по борьбе с опустыниванием (1977), Всемирная почвенная хартия (1981), Основы мировой почвенной политики (1982). Разработано большое число международных проектов в организациях системы ООН:

- карта деградации почв мира,

- социально-экономические аспекты потерь почв,

- классификация почв мира,

- проекты оказания помощи развивающимся странам по охране и рациональному использованию почвенного покрова.

В России создана Государственная служба по охране окружающей среды, в том числе почвенного покрова. Разрабатываются инструментальные экспресс-методы слежения за изменением плодородия почв (в системе почвенного мониторинга).

Составлены областные карты эродированности почв и генеральные проекты противоэрозионных мероприятий. Областные агрохимические центры России начали работы по выявлению загрязнения почв тяжелыми металлами и разработке мероприятий по борьбе с загрязнением.

Рассматривая историю почвоведения, мы убедились в том, что развитие науки о почве было тесно связано с решением производственных задач по получению необходимой растениеводческой продукции. Эти задачи остаются центральными и в настоящее время.

Но перед почвоведением стоят проблемы более углубленного изучения свойств почв и почвенных процессов, так как знания о них составляют научную основу для разработки новых, более эффективных агроприемов по повышению плодородия почв.

Агроприемы

Должны обеспечивать бездефицитный баланс почвенного гумуса и улучшение его качественного состава:

- максимальное использование растениями почвенного биологического азота;

- повышение доступности растениям элементов питания, находящихся в твердой фазе почв и вносимых с удобрениями;

- сбалансированное питание растений;

- повышение катионной и анионной емкости почвенного поглощающего комплекса;

- оптимизацию ионообменного, окислительно-восстановительного, кислотно-щелочного, водного, температурного, воздушного и других режимов почв.

Из настоящего учебника студенты узнают обо всех этих свойствах почв и режимах, а это поможет им осмыслить сильные и слабые стороны современных агротехнических приемов возделывания сельскохозяйственных культур и, возможно, внести предложения по их совершенствованию.

Надо всегда иметь в виду, что повышение плодородия почв может ограничиваться только недостатком наших знаний, недобросовестностью и несвоевременностью проведения агротехнических мероприятий.

Зарождение земледелия

И. А. Крупеников (1981), изучавший историю почвоведения с древнейших времен до наших дней, выделил условно десять этапов становления и развития науки о почвах.

Период первичного накопления разрозненных фактов о свойствах почв, их плодородии и способах обработки относится ко времени неолита и бронзы, около 10 тыс. лет до н. э., когда зарождалось земледелие и человек начал сопоставлять почвы по их способности давать урожай.

Последующий период, продолжавшийся несколько тысячелетий до н. э., в который была выработана определенная система использования почв в богарном и орошаемом земледелии.

В связи с этим необходимо сказать о египетских папирусах и стеллах с описанием качества земли.

Это «Бруклинский папирус» и «Палермский камень», относящиеся к 3,5—3 тысячелетиям до н. э., а также «Кодекс Хаммурапи», являющийся первым известным земельно-водным законодательством вавилонского царя Хаммурапи.

В период первичной систематизации знаний о почвах, продолжавшийся с VIII в. до н. э. по III в. н. э., выходят трактаты Фе-офраста, Катона, Плиния, в которых постигалось существо почв как природных явлений.

Особое значение имели труды Колумел-лы, которого иногда называют «Докучаевым античного мира». Ко-лумелла свои обширные знания по земледелию изложил в трактате «О сельском хозяйстве».

Который, по существу, явился первой в мире сельскохозяйственной энциклопедией с разнообразными сведениями о почвах различных территорий.

Их плодородии, классификации, обработке и удобрении. Примеры удобрений почв даны Варроном, вопросы общей географии почв отражены в трудах Геродота и Страбона, представления о почвах включены в философские (Лукреций) и религиозные концепции.

Период интенсивных земельно-кадастровых работ эпохи феодализма связан с описанием почв как земельных угодий для установления феодальных повинностей и привилегий. К работам этого периода относятся китайские кадастры, «Геопоники» в Византии, землеоценочиые акты в Германии, Англии, Франции и других странах Западной Европы.

«Писцовые книги» в России, оценка почв в Литве, Белоруссии и Украине (VI—XVI вв.). К концу периода появились первые представления о потреблении растениями солей из почвы (Бернар Палисси во Франции).

Проходили споры о том, является ли почва только «опорой» для растений или она их «питает» водой и солями (Френсис Бекон в Англии); Леонардо да Винчи предположил, что образование почвы происходит под воздействием растений.

Период зарождения современных представлений о плодородии почв, об их связи с горными породами. А. Тюрго (Франция) выступил с обоснованием закона убывающего плодородия почв (1766), Н. Валериус (Швеция) выдвинул гипотезу гумусового питания растений (1761).

Труды русских ученых

Ф.Ахард (Германия) разработал принцип метода изучения гумусовых веществ извлечением их из почвы щелочью и осаждением серной кислотой (1786), который используют и в настоящее время. Появились новые идеи о происхождении почв, особенно в трудах русских ученых.

Академиков М.В.Ломоносова, П. С. Палласа, И. А. Гюльденштедта. М.В.Ломоносов в своих работах «О слоях земных» (1763), «Слово о явлениях воздушных» (1753) высказал современные для будущего XIX в. взгляды на почву и природу питания растений.

Он считал, что почвы являются продуктом воздействия растений на горные породы. Его мысль о воздушном питании растений была подтверждена Дж. Пристли (1771), Ян. Ингенг-Хаузом (1779) и Ж. Сене-бье (1782).

А в 1868 г. экспериментально доказана выдающимся, русским ученым К. А. Тимирязевым, создавшим теорию фотосинтеза.

В 1765 г. в Петербурге было создано Вольное экономическое общество (ВЭО), которое публиковало труды по различным вопросам агрономии, в том числе по улучшению почв. Оно сыграло ведущую роль в осуществлении первых научных работ В. В. Докучаева — основателя почвоведения.

Исследователей почв особенно интересовали самые плодородные почвы России —черноземы. В 1771 г. М. И. Афонин, обобщив имевшиеся к тому времени сведения о черноземах, дал первую их классификацию и систематизированные рекомендации по повышению плодородия.

Современные достижения в области почвоведения

На конец прошлого и начало XXI века приходится открытие кафедр почвоведения в разных странах, создается международное общество почвоведов. Следует отметить, что русский почвовед К.Д. Глинка стал президентом Первого Международного конгресса, посвященного проблемам почвоведения. И в дальнейшем почвоведы России неоднократно были избраны на ответственные должности в Международной организации почвоведов и институтах системы ООН.

Как и любая другая наука, почвоведение — мировое достояние, которое создается и обогащается творчеством всех народов. Серьезные исследования в области изучения процессов почвообразования на различных территориях провели ученые из разных стран:

- немецкий географ и геолог Ф. Рихтгофен;

- американский почвовед Е.В. Гильград;

- немецкий ученый В.Л. Кубиена и другие.

Важную роль в познании закономерностей, сложившихся в почвенном покрове всего мира, играют почвенные карты материков и крупных регионов. В первую очередь это относится к картам территории бывшего СССР, которые составляли в разные годы И.П. Герасимов, Л.И. Просолов и другие. Не менее важны карты почв Австралии, Восточной Африки, Северной и Южной Америки и т.д.

Российские почвоведы активно участвуют в следующих программах ФАО и ЮНЕСКО:

- охрана ресурсов земли;

- проблемы аридизации суши;

- глобальные изменения и другие.

Русские почвоведы со второй половины XX века трудятся над следующими вопросами:

- геохимическое изучение эволюции почв;

- почвенно-географическое районирование;

- изучение органических веществ, присутствующих в почве;

- классификация и диагностика почв и многими другими.

В настоящее время почвоведы занимаются такими серьезными проблемами, как грамотное использование почв и их эффективная защита. Не меньшее значение имеет прогнозирование состояния почв в будущем.