Внешнее строение птиц

Перьевой покров присущ только птицам, почему их иногда называют пернатыми. Плотно прилегающее оперение придает телу птицы обтекаемую форму. Перьевой покров, легкий и теплый, служит хорошим термоизолятором, способствует насиживанию яиц, а отдельные перья (маховые и рулевые) обеспечивают возможность полета. У подавляющего большинства птиц оперение не сплошь покрывает всю поверхность тела. Исключение составляют лишь некоторые нелетающие птицы, все тело которых покрыто перьями равномерно.

Перья — это производные кожи и гомологичны чешуям пресмыкающихся. Перо состоит из плотного стержня, оканчивающегося внизу пустотелым концом — очином. От плотного стержня отходят опахала, состоящие из бородок (роговых пластинок). Бородки первого порядка несут на себе бородки второго порядка, сцепляющиеся крючочками с соседними бородками. Благодаря такому устройству образуется плотное опахало пера.

Перья птиц можно разделить на две основных группы: контурные и пуховые. Пуховые перья отличаются отсутствием плотного опахала. Кроме пуховых перьев, имеется пух, состоящий почти из одних бородочек опахала, стержень недоразвит. Контурные перья разделяются на покровные, кроющие, маховые (их разделяют на несколько порядков) и рулевые. Выделяют еще щетинки, состоящие из одного стержня. Наблюдаются волосовидные перышки типа щетинок, выполняющие функции осязания. Разные типы перьев выполняют и различные функции.

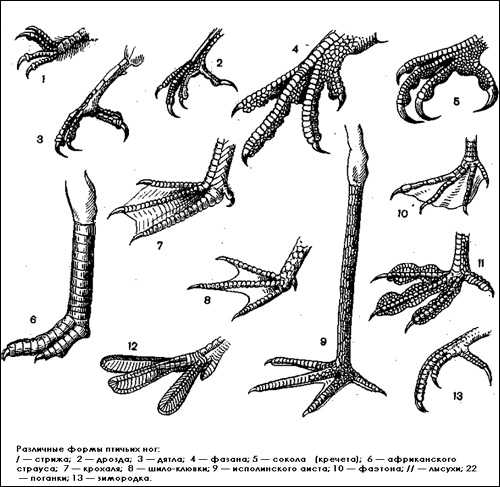

Форма птичьих лап

Форма птичьих лап

Цвет перьев птиц обусловлен наличием в них особых красящих веществ — пигментов, в частности меланинов и каротиноидов, придающих перьям бурые и красные оттенки. Иногда цвет оперения обусловливается сочетанием пигментов и определенной структуры пера. Например, синюю окраску создает бурый пигмент, с лежащим над ним слоем бесцветных многоугольных клеток, отражающих свет. У птиц часто встречается структурная окраска, обусловленная дифракцией и интерференцией света вследствие отражения его от гладких поверхностей или тонких пластинок на верхней стороне пера.

Кожа птиц тонкая и сухая; кожные железы отсутствуют. Имеется только одна копчиковая железа, расположенная над хвостовыми позвонками. Она служит для смазки перьев и поэтому особенно сильно развита у водоплавающих. У некоторых же птиц и эта железа отсутствует (голуби, дрофы, попугаи), а функцию кобчиковой железы у них выполняет «пудра», выделяемая поверхностью кожи.

К производным кожи птиц относятся роговые разрастания на ногах и клюве, мягкие кожные придатки на голове (куриные, водоплавающие).

Клюв птиц покрыт роговым слоем. У хищных, голубей и некоторых других птиц основание клюва одето мягкой кожей — восковицей. У большинства птиц кожа на ногах образует роговые пластинки, у некоторых бахромки, кожные перепонки, лопасти и другие образования.

Форма клюва, лап, крыльев, хвоста, головы, шеи и туловища чрезвычайно разнообразна. Она зависит от образа жизни птиц, а главное от способа добывания ими пищи.

Кочевки и перелеты птиц.

Среди птиц различают оседлых, кочующих и перелетных. Оседлые (воробьи, дятлы, синицы) находят себе пищу и живут в одной местности в течение круглого года. Кочующие (галки, снегири, овсянки) перемещаются зимой в поисках пищи в соседние области. Перелетные птицы совершают дальние миграции к югу. Перелеты птиц связаны с надвигающейся бескормицей, а сигналами к ее наступлению служат происходящие в природе изменения (укорочение светового дня, понижение температуры и др.).

Роль птиц в природе и их практическое значение для человека. Значение птиц в природе и жизни человека очень велико. Подавляющее большинство птиц питается насекомыми. При большом количестве потребляемой пищи птицы истребляют бесчисленное множество насекомых-вредителей. Немалую пользу приносят хищные птицы, питающиеся грызунами, являющиеся санитарами в природе. Многие птицы, питаясь плодами и семенами, способствуют их распространению; другие сами служат пищей ряду хищников. На некоторых птиц существует промысловая и спортивная охота. Промышляют главным образом куриных птиц. Птицы оживляют природу. Своей красотой и пением они доставляют человеку эстетическое наслаждение. Птиц нужно охранять. Птиц необходимо привлекать в сады, поля, огороды, развешивая искусственные гнездовья весной и подкармливая их зимой.

Птицеводство — выгодная отрасль животноводства, дающая много высококачественной продукции. Мясо домашних птиц отличается приятным вкусом и высокой питательностью; куриные яйца — один из незаменимых продуктов питания. В настоящее время разведение домашних птиц поставлено на промышленную основу. Современная птицефабрика — это хорошо оборудованные помещения с центральным отоплением, электрическим освещением и вентиляцией. Птицы содержатся в специальных клетках с сетчатым полом и стенками. Клетки располагаются в несколько этажей. Все трудовые процессы по уходу за птицами и приготовлению им пищи механизированы. Птенцы выводятся в аппаратах, в которых поддерживаются определенные температура и влажность,— инкубаторах.

Просмотров: 4 182

Волосяной покров

18 сентября, 2010

Шерстный (волосяной) покров — характерная черта облика млекопитающих. Волосы — тоже роговое производное эпидермального слоя кожи. Однако развитие волоса в эмбриогенезе начинается иначе, чем чешуи и пера. Плотный участок эпидермальных клеток приобретает цилиндрическую форму и не выпячивается наружу, а наоборот, погружается в мезодермальную часть кожи. Крайние клетки участвуют в образовании влагалища волоса (фолликула) и сальных желез, а расположенные по центру превращаются в зачаток самого волоса. Клетки зачатка волоса ороговевают.

Шерстный покров состоит из волос различного типа. Основные из них — это пуховые волосы, или подшерсток, остевые волосы, или ость, чувствующие волосы, или вибриссы.

Основу шерстного покрова у большинства видов млекопитающих составляет подшерсток. Между пуховыми сидят жесткие остевые волосы. Именно они создают цветность шерстного покрова. У ведущих подземный образ жизни кротов, слепышеи, цокоров остевые волосы вовсе отсутствуют. У многих копытных, ластоногих подшерсток имеется у детенышей, а затем он сменяется жесткими остевыми волосами (например, у северного оленя, котика и др ). Шерстный покров периодически меняется: звери линяют. Белки, песцы, лисицы, кроты сменяют мех дважды в год. Другие же виды линяют только один раз в год: начав менять шерстный покров весной, они полноценно обрастают новой шерстью к осени (суслики). У человека волосы растут всю жизнь, прирастая в день в среднем на 0,35 мм.

Шерстный покров, как и перья, образование полифункциональное. Большинство видов млекопитающих окрашено невзрачно, это скрывает их в местах обитания. В редких случаях окрас и длина шерстного покрова отражает половой диморфизм (у некоторых хищных, приматов). Велико значение шерстного покрова в термоизоляции тела. У северных видов его густота и высота существенно меняются по сезонам.

Особую категорию волос представляют вибриссы: очень длинные жесткие волосы, выполняющие осязательную функцию. Они сидят чаще на голове (так называемые «усы»), на нижней части шеи, на груди, а у некоторых лазающих древесных форм (например, у белки) и на брюхе. В основании волосяного мешка чувствующего волоса и в его стенках располагаются мякотные нервные волокна, воспринимающие соприкосновение стержня вибриссы с посторонними предметами. Вибриссы снабжены поперечнополосатой мускулатурой и иннервируются на голове ветвями тройничного нерва.

Видоизменениями волос являются щетина, иглы. Роговым производным эпидермиса у китообразных являются пластины китового уса.

Перьевой покров

Совершенно особым образованием, по которому можно безошибочно определить птиц, является перьевой покров (пух и перья), которым покрыта кожа, и который, по сути, представляет собой ее производное, и являющийся видоизмененными чешуйками, состоящими из рогового вещества.

Перьевой покров птиц располагается не полноценно, а на отдельных участках (птерилиях), между которыми расположены обнаженные места (аптерии). Окраска перьев птиц, как правило, обеспечивается микропигментами и микроструктурой пера, и многие птицы ее изменяют даже на протяжении года, т.е. линяют, обновляя оперение. Причем некоторые птицы неспособны летать в этот период, и вынуждены искать себе на это время укрытие.

Каждое перо состоит из нескольких частей:

- очин и толстый пологий стержень – твердая центральная часть;

- опахало, формирующееся из тонких глаких стержней (получили название бородки), от который отходят бородки более мелкие, с крошечными крючками, которым бородки цепляются друг за друга, формируя эластичную основу для поверхности пера.

Обычно перьевой покров принято разделять на два типа:

- Пуховые, т.е. те, у которых отсутствуют бородки второго порядка, обеспечивающие сохранение тепла;

- Контурные, т.е. те, которые непосредственно формируют контур тела, и представляющие большую часть перьев.

Как правило, у крупных птиц контурных перьев намного больше, нежели у мелких: у колибри, к примеру, всего сотня перьев такого типа, чайки отличаются примерно 5 тысячами контурных перьев, а вот у лебедей их почти 25 тысяч.

Контурные перья предназначены для образования:

- гребной лопасти передней конечности;

- рулевой плоскости хвоста;

- оберегания от механического воздействия.

Контурные перья принято разделять на несколько групп:

- служащие для процесса полета, являющиеся самыми длинными и жесткими;

- маховые, которые образуют лопасть крыла;

- рулевые, обеспечивающие хвостовое управление;

- служащие для покрова тела, мягкие и небольшие, получившие название покровных.

Любая птица с легкостью меняет уровень и меру раскрытия перьев, а также изгиб крыла, и такая способность дает ей возможность для маневров и торможения.

Внешние черты птиц

Способность к полету отразилась и на внешнем облике птиц. Тело обтекаемой формы содержит несколько отделов:

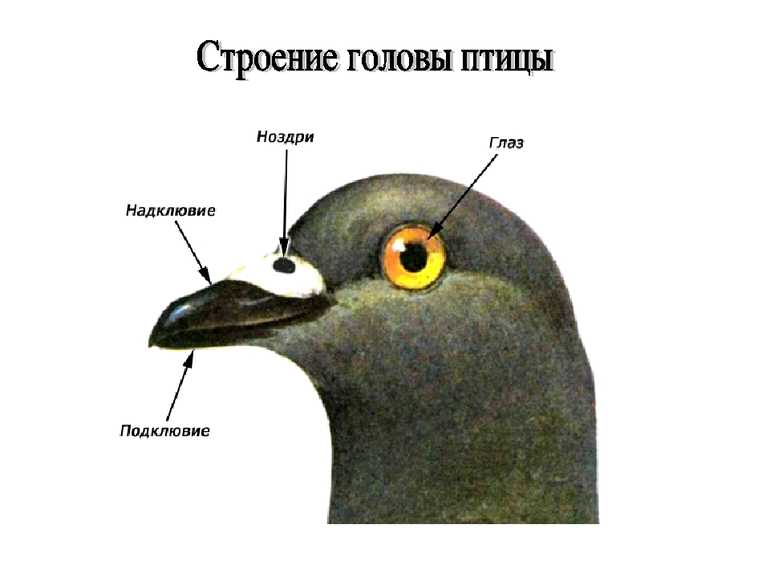

- Голова. У птиц голова обычно небольшая. На ней округлые глаза, прикрывающиеся двумя веками и мигательной перепонкой, ротовая полость, челюсти, ушные отверстия, расположенные по бокам и прикрытые перьями. Зубы у птиц отсутствуют, челюсти вытянуты, формируют клюв, покрытый роговым слоем. У основания надклювья находятся ноздри. Клюв выполняет несколько функций: ротового аппарата, носа и передних конечностей.

- Шея. Орган очень гибкий и подвижный. Совы, например, осматриваясь по сторонам и выискивая добычу, могут поворачивать ее на 270 градусов. В полете птицы вытягивают ее, снижая таким образом сопротивление воздушных масс.

- Туловище. Оно компактное, имеет яйцеобразную обтекаемую форму. Спереди заметен выступ — киль, на котором закреплены сильные мышцы для полета.

- Хвост. Расположен позади туловища, образован крупными перьями, выполняет сразу несколько функций: рулевую, тормозящую при посадке, служит для равновесия и балансировки.

- Передние конечности. Трансформированы в крылья. У крупных птиц крылья широкие, что позволяет планировать и взлетать на восходящих воздушных потоках. У сокола, наоборот, заострённые для стремительного пикирования на добычу, которую приметил с большой высоты. У лесных обитателей крылья меньше, чем у тех, которые освоили открытые местности.

- Задние конечности предназначены для перемещений по земле, деревьям и другим поверхностям. Бедро и голень покрыты перьями. Нижняя оголенная часть (цевка) заканчивается пальцами с когтями. Пальцев всего четыре — три направлены вперед, один назад.

Форма, размер пальцев и цевки отличаются у разных видов птиц и зависят от места обитания и образа жизни их обладателей. Так, у хищников пальцы крупные и длинные, оснащенные мощными когтями, а у птиц водоемов и морей пальцы соединены между собой кожистыми перепонками.

Характеристика приспособлений птиц к полёту представлена в таблице.

| Особенности строения | Характеристика | Эффект |

| Перьевой покров | Плотно прилегающие друг к другу эластичные перья. | Создают контуры тела и защищают птицу. |

| Форма тела | Компактная, обтекаемая. | Минимальное сопротивление воздуха. |

| Крылья | Могут быть разной формы, приспособлены для многократных машущих движений. | Создание подъёмной силы. |

Строение кожи позвоночных животных

18 сентября, 2010

Кожа позвоночных (хордовых) двухслойная: она состоит из наружного эпидермиса и внутреннего кутиса.

Между эпидермисом и следующим, соединительнотканным, слоем кожи — кутисом — лежит базальная мембрана, образованная чаще эпителиальной, но отчасти и соединительной тканью.

Эпидермис представлен цилиндрическими клетками и происходит из эктодермы зародыша. Эпидермис у позвоночных — всегда многослойная ткань, не имеющая кутикулы. У низших позвоночных (круглоротых, рыб, амфибий) эпидермис отграничен от подстилающей его соединительной ткани базальной мембраной — бесструктурной перепонкой, которая выделяется совместно эпидермисом и кутисом. У рыб и личинок амфибий верхний слой эпидермиса (как и у личинок ланцетника) образует на поверхности тонкую пористую каемку, которую считают остатком общего мерцательного покрова передковых форм. У современных взрослых амфибий под слоем эпидермиса обильно ветвятся кровеносные капилляры, через них осуществляется кожное дыхание (газообмен между кровью и окружающей средой). Эпидермис богат многоклеточными железами. Их секрет создает на поверхности кожи жидкостную пленку, которая препятствует иссушению покровов и делает возможным газообмен. Благодаря чему амфибии способны выходить на сушу.

Эпидермис рептилий, птиц, млекопитающих — ткань многослойная и достаточно сложная. Его нижний базальный мальпигиев слой в течении всей жизни продуцирует новые слои клеток, поэтому нарушения эпидермиса у них легко восстанавливаются. Верхний слой эпидермиса — роговой — состоит обычно из клеток уплощенной формы. Кровеносных сосудов эпидермис не имеет.

Эпидермис дает начало различным роговым производным в виде роговых чешуй и щитков, перьев, волос, копыт, когтей, ногтей, полых рогов, перепонок. В эпидермисе развиваются и разнообразные кожные железы. Наконец, клетки глубоких слоев эпидермиса нередко содержат красящие вещества. Вместе с пигментами кутиса они обусловливают окраску тела животного.

Кутис — внутренний волокнистый слой кожи позвоночных. Его называют также кориум, дерма, собственно кожа. В эмбриогенезе кутис развивается из мезодермального зачатка — кожного листка сомита. Слой кутиса (дермы), как правило, толстый и составляет основную часть кожи. В этом слое плотно переплетаются волокна соединительной ткани. Дерма придает коже прочность и эластичность. В кутисе развиваются разнообразные окостенения: чешуя рыб, покровные окостенения скелета, костные рога копытных, костные пластины и панцири некоторых рептилий и млекопитающих. У млекопитающих в кутис погружены основания кожных желез, волосяные сумки, у птиц — перьевые фолликулы.

В наружной части кутиса располагаются нервные окончания тепловых и осязательных рецепторов. Здёсь ветвится сложная сеть кровеносных и лимфатических сосудов, находятся пигментные клетки.

Более глубокая часть кутиса имеет рыхлую структуру и служит основным местом образования жировой ткани — подкожной жировой клетчатки. Здесь накапливается жир — термоизоляционный и питательный материал тела животного. Большой толщины этот слой достигает у морских млекопитающих — китов и дельфинов.

Кожные покровы животных

18 сентября, 2010

Покровы животного защищают его тело от механических повреждений, препятствуют проникновению в организм животного бактерий, микроорганизмов, химических веществ. Они ограничивают тело животного и вместе с мускулатурой придают ему форму и удерживают внутренние органы. Покровы участвуют в регуляции водного баланса, защищая тело и от потери воды, и от чрезвычайного ею насыщения. Благодаря наличию специализированных структур, желез и обильной гиперемии кровеносными сосудами кожа участвует в дыхании и выведении конечных продуктов.

Кожа и ее производные пигментированы. Окраска тела также многофункциональна: она делает одних животных незаметными, других — демонстративными. Пигменты кожи защищают тело животного от избыточного проникновения ультрафиолетовых лучей.

Кожа снабжена нервными окончаниями и специализированными рецепторными образованиями, которые осуществляют сенсорную функцию при общении животного со средой. Видимо, неслучайно большинство органов чувств эмбрионально возникает из специализированных участков наружных покровов зародышей. Производные кожи принимают участие также в формировании органов передвижения (перепонки на лапах, между конечностями и телом, маховые и рулевые перья), служат для хватания, борьбы, защиты (роговые рога, щитки, острые выросты).

Экология птиц

Высокая скорость обмена веществ за счет совершенствования в первую очередь кровеносной, дыхательной и пищеварительной систем привели к теплокровности птиц (способности к поддержанию постоянной температуры тела). Это привело к меньшей зависимости от условий окружающей среды, чем у пресмыкающихся. Птицы расселены по Земле достаточно широко, они встречаются в том числе и в Антарктиде.

Для птиц характерны сезонные миграции, связанные с перемещением в лучшие места для питания, размножения, избежания неблагоприятных условий. Выделяют оседлых, кочующих и перелетных птиц. Оседлые птицы обычно живут круглый год в одном и том же месте. Кочующие птицы в послегнездовой период улетают на сотни километров. Перелетные птицы пролетают тысячи и десятки тысяч километров. Обычно они улетают на зиму в те места, где нет сильных холодов (например, из Европы в Африку).

Среди птиц выделяют три большие группы: типичные птицы, пингвины и страусы. Представители последних двух не летают. Виды страусовых являются самыми крупными из ныне живущих птиц. Пингвины приспособлены к плаванию. Подавляющее большинство типичных птиц летают. Они наиболее многочисленны и разнообразны (более 20 отрядов).

Выделяют различные экологические группы птиц по местам обитания (птицы леса, открытых пространств, водоплавающие, обитающие у водоемов), местам гнездования (в кронах, кустарниках, наземные, гнездящиеся в дуплах и др.), типу питания (растительноядные, насекомоядные, хищные, падальщики, всеядные) и др.

Дыхательная система птиц

Дыхательная система птиц во многом уникальна, для них характерно так называемое двойное дыхание. При нем через легкие проходит свежий воздух и при вдохе и при выдохе. Для осуществления такого дыхания у птиц есть воздушные мешки (несколько пар, также могут быть непарные).

На вдохе воздух поступает в легкие и задние воздушные мешки. На выдохе воздух из легких преимущественно переходит в передние воздушные мешки, а в легкие поступает из задних. Из передних мешков воздух удаляется через трахею.

Легкие птиц представляют собой плотную губчатую ткань, что увеличивает их поверхность.

Воздушные мешки, заполненные воздухом, уменьшают плотность тела птицы, делают его более легким.

В покое птицы дышат за счет расширения и сокращения грудных мышц. В полете грудь птиц остается почти неподвижной и создает дополнительную опору для крыльев. Поэтому расширение и сжатие воздушных мешков происходит за счет движения крыльев. Причем чем чаще и мощнее взмахи крыльев, тем чаше птицы дышат, и тем сильнее наполняются воздухом их воздушные мешки.

Пищеварительная система птиц

Для птиц характерно быстрое пищеварение. У многих пища проходит через их пищеварительных тракт менее чем за час.

У многих птиц пищевод имеет расширение (зоб), где на время откладывается проглоченная пища. Есть слюнные железы.

Особенностью пищеварительной системы птиц является наличие двух желудков. В первом (железистом) происходит ферментативная обработка пищи. Во втором (мускульном) пища перетирается как мощными стенками желудка, так и заглоченными камешками.

Толстая кишка у птиц короткая, открывается в клоаку, прямая кишка отсутствует. Таким образом остатки не задерживаются в организме, что облегчает тело птицы для полета.

Размножение и развитие птиц

Для этих процессов характерны прогрессивные черты:

-

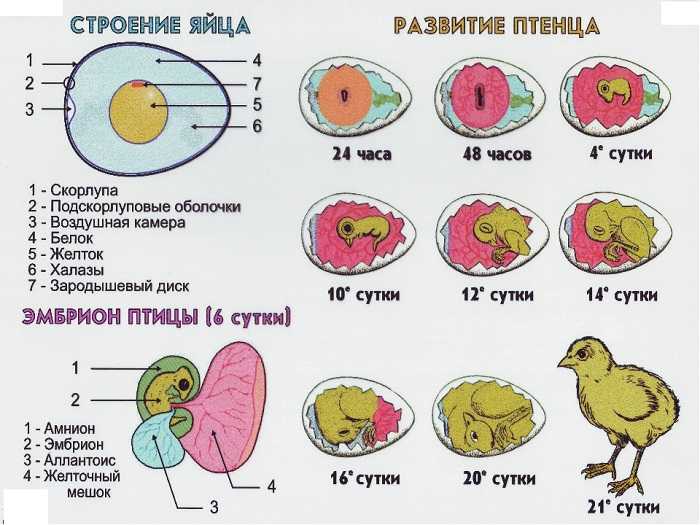

Оплодотворенные внутри тела самки яйца откладываются в гнездо, защищающее потомство. У птиц самые крупные яйца среди животных – птенцы получают много питания, появляются на свет окрепшими.

-

Яйцо защищено твердой скорлупой.

-

Насиживание дает тепло, необходимое для развития птенцов.

-

Вылупившееся потомство выкармливается, охраняется, обучается.

Птицы – обширный и очень интересный класс животных. Они живут рядом с человеком, напоминают трелями о том, что пришла весна. Птиц воспевают художники и поэты.

Поведенческие реакции пернатых, связанные с размножением (токование, обучение молоди) и миграциями сложны и не до конца изучены в настоящее время.

Человечество нанесло и наносит урон пернатым. Многие дикие виды (дронт, странствующий голубь) уже вымерли, другие находятся под угрозой исчезновения, сведения по отдельным видам противоречивы.

Строение яйца птицы.

Внутреннюю часть яйца составляет желток с находящимся на его поверхности зародышевым диском. Желток одет очень тонкой оболочкой и поддерживается в жидком белке двумя скрученными, более плотными, белковыми канатиками — халазами. Подвешенный на халазах желток подвижен и располагается так, что зародышевый диск всегда находится наверху — ближе к теплому телу насиживающей птицы. Подскорлуповая оболочка, одевающая белок, на тупом конце яйца расслаивается и образует небольшую воздушную камеру, благодаря которой изменяется объем яйца при изменении температуры.

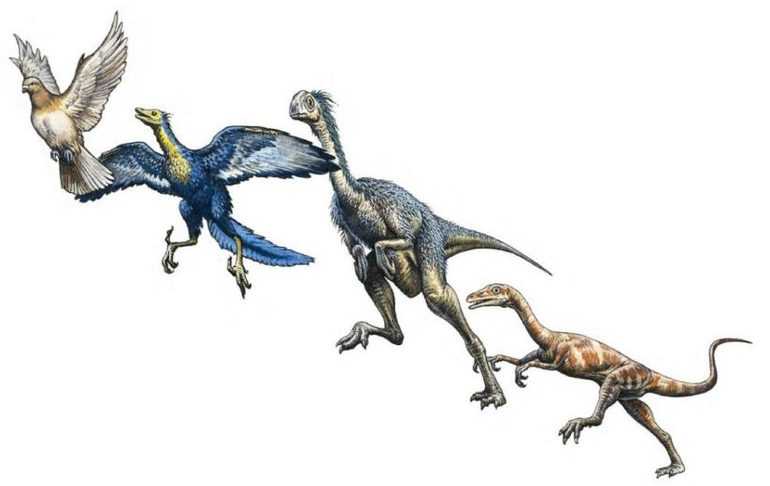

На ранних стадиях развития зародыш не похож на взрослую птицу: голова его очень большая, клюв намечен крошечным бугорком, рот расположен поперек переднего края головы. На шее хорошо выражено несколько пар жаберных щелей. Хвост на первых порах развития зародыша птицы длинный, передние конечности по форме не отличаются от задних. Все эти особенности можно увидеть у зародышей ящериц, крокодилов, черепах. Эти черты указывают на родство между птицами и пресмыкающимися.

Происхождение птиц. В сравнении с пресмыкающимися птицы имеют более сложную организацию. Высокоразвитая нервная система птиц обусловливает их сложное поведение (перелеты, гнездование, забота о потомстве). Более развитые органы дыхания и кровообращения обеспечивают снабжение организма артериальной кровью, а на этой основе и развитие теплокровности.

Вместе с тем имеются черты сходства между птицами и пресмыкающимися. Кожа у них сухая и лишена желез. Чешуя, покрывающая тело пресмыкающихся, и перья птиц состоят из рогового вещества и развиваются из одинаковых зачатков. На пальцах и цевке имеются роговые щитки. Сходны в своем строении и зародыши этих животных, что также свидетельствует об их родстве и о происхождении птиц от пресмыкающихся. Еще одно подтверждение этого — найденные остатки жившего около 170 млн. лет назад археоптерикса — существа, совмещающего в себе признаки птиц и пресмыкающихся.

Основные отряды птиц

|

Отряды |

Характерные признаки отрядов |

Места гнездования |

Тип развития птенцов |

Представители |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Куриные |

Ноги короткие, сильные. Крылья широкие. Клюв короткий, надклювье слегка загнуто |

Леса, степи, пустыни |

Выводковый |

Тетерев, фазан, индейка,куропатка |

|

Гусиные |

Ноги с плавательной перепонкой, отнесены далеко назад. Клюв уплощен, с поперечными роговыми зубчиками, образующими цедильный аппарат |

Побережья водоемов |

Выводковый |

Гусь, утка, лебедь |

|

Дятлы |

Ноги короткие, 1-й и 4-й пальцы обращены назад. Клюв прямой, долотообразный |

Леса |

Птенцовый |

Дятел, тукан |

|

Дневные хищники |

Ноги с длинными острыми когтями. Клюв крючковидный, изогнутый. Способны к парящему полету |

Различные ландшафты |

Птенцовый |

Ястреб, сокол, гриф |

|

Воробьиные |

На логах первый палец обращен назад. Строение крыльев и клюва разнообразно |

Различные ландшафты |

Птенцовый |

Жаворонок, дрозд, ласточка, синица, воробей |

Опорно-двигательная система птиц

Опорно-двигательная система птиц претерпевает ряд существенных изменений, связанных с полетом. Это касается как скелета, так и мышечной системы.

Кости птиц становятся более легкими, во многих есть полости. Многие кости скелета срастаются между собой, что дает дополнительную прочность во время полета.

Череп птиц прочный с большими глазницами. Клюв образован челюстями, покрытыми роговыми чехлами (надклювье и подклювье). Клюв разных видов птиц приспособлен к добыванию и обработке определенных видов пищи. Зубы отсутствуют у всех птиц.

Шейный отдел позвоночника отличается большой подвижностью. Количество позвонков зависит от вида птиц. Грудные позвонки срастаются. Также срастаются поясничные, крестцовые и первые хвостовые позвонки, образуя сложный крестец, дающий мощную опору тазовому поясу и задним конечностям. Последние хвостовые позвонки также срастаются, к ним крепятся рулевые перья.

От грудных позвонков отходят ребра. Каждое ребро птицы состоит из верхней и нижней части, подвижно соединенных между собой. Нижние части ребер прикреплены к достаточно большой грудине. Ребра птиц имеют крючковидные отростки. У подавляющего большинства птиц от грудины отходит киль, к которому крепятся мощные мышцы, обеспечивающие подъем и опускание крыльев в полете.

Плечевой пояс птиц состоит из удлиненных лопаток (лежат вдоль позвоночника), мощных коракоидов (соединены с началом грудины) и ключиц. Ключицы срастаются между собой и образуют вилочку, которая играет роль своеобразной распорки при движении крыльев. Кости передних конечностей гомологичны таковым у пресмыкающихся. В крыле птиц сохраняется плечевая, локтевая и лучевая кости. Однако ряд костей запястья и пясти срастаются между собой образуя пряжку. Пальцы на крыльях у птиц редуцируются, остаются только три, из которых хорошо развит только один.

Кости тазового пояса (подвздошные, седалищные и лобковые) сращены между собой с каждой стороны и неподвижно приращены к сложному крестцу. Обе лобковые кости между собой не срастаются. Также между собой не срастаются седалищные кости. Это делает таз птицы открытым, что дает возможность нести крупные яйца. Скелет задней конечности состоит из бедренной кости, костей голени, цевки, пальцев (обычно четыре, три из которых повернуты вперед). Цевку образует ряд костей предплюсны и кости плюсны.

Мышцы птиц более дифференцированы, чем у пресмыкающихся. Кроме того в ряде отделов мышечная система очень мощная. Так у птиц сильно развиты грудные и подключичные мышцы, отвечающие за подъем и опускание крыльев. Хорошо развиты мышцы шеи и хвоста.

Прогрессивные изменения в физиологии

Выводы палеонтологов говорят о том, что предками птиц являются рептилии. Пресмыкающиеся научились планировать благодаря видоизменённым чешуйкам, которые со временем преобразовались в перья. Подтверждением версии происхождения пернатых может служить неоперенная часть птичьей лапы — цевка, которая покрыта чешуйками. Их структура подобна строению тканей современных пресмыкающихся — ящериц и змей. В ходе эволюции способ перемещения птиц (полет) наложил свой отпечаток, в результате чего появились следующие прогрессивные особенности в физиологии птиц:

- Четырехкамерное сердце с перегородкой, благодаря которой венозная и артериальная кровь не смешиваются. Это преобразование сделало птицу теплокровным животным с неизменной температурой тела (42 градуса), не зависящей от внешней среды. Теперь птицы способны длительно пребывать на довольно большой высоте при низких температурах.

- Скелет, состоящий из трех отделов: скелет головы, туловища, конечностей и их пояса. Кости легкие, тонкие, но прочные. В трубчатообразных присутствуют воздушные полости, которые уменьшают их вес. Череп цельный без швов. Все отделы позвоночника (кроме шейного) неподвижны. Верхние конечности являются крыльями.

- Мышечная система отличается дифференцированностью, способна обеспечивать различные движения: ходьбу, бег, плавание. Грудные мышцы опускают крыло, подключичные поднимают его. Существуют и другие хорошо развитые мышцы: межреберные, шейные, подкожные и мышцы ног. Полет у пернатых может быть машущим или парящим, дальним и очень продолжительным.

- Двойное дыхание и губчатые легкие. За счет развития дополнительных легочных полостей (мешков), объём которых в 10 раз больше объёма лёгких, газообмен происходит как на вдохе, так и на выдохе (в этот момент из мешков воздух поступает в легкие). За счет такого вида дыхания пернатые не задыхаются и легко переносят полет. В губчатых легких птиц газообмен происходит значительно быстрее, чем в ячеистых легочных тканях пресмыкающихся.

- В отличие от рептилий, птицы высиживают яйца, а затем заботятся о птенцах: добывают для них корм, оберегают от хищников, учат летать.