Анатомическое строение корня

В зоне деления корня в апикальной меристеме в определенной последовательности и строго закономерно возникают внутренние ткани. Причем, здесь есть четкое разделение на два отдела. От среднего слоя инициальных клеток происходит наружный отдел, который называется периблемой. От верхнего слоя инициальных клеток происходит внутренний отдел, его называют плеромой.

Из плеромы в последствии формируется стела (центральный цилиндр), одни из ее клеток превращаются в сосуды и трахеиды, из других происходят ситовидные трубки, из третьих — клетки сердцевины и т.д.

Из клеток периблемы образуется первичная кора корня, которая состоит из паренхимных клеток основной ткани.

Из дерматогены (наружного слоя клеток), расположенной на поверхности корня, обособляется первичная покровная ткань, которую называют эпиблемой или ризодермой. Ризодерма — однослойная ткань, которая достигает своего полного развития в зоне поглощения.

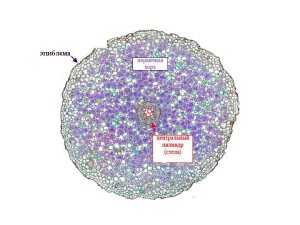

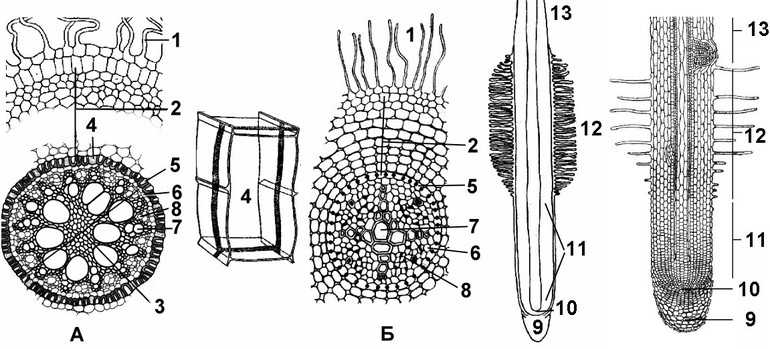

Первичное строение корня.

Первичное строение корня является результатом дифференциации меристемы апекса. В первичной структуре корня в области его кончика, можно выделить 3 слоя: наружный — эпиблему, средний — первичную кору и центральный осевой цилиндр — стелу. См. рисунок ниже.

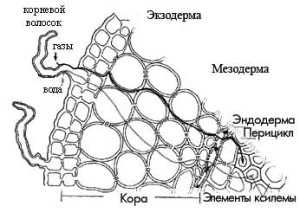

В сформированной ризодерме образуется множество тончайших выростов — корневых волосков (см. рисунки ниже).

Эндодерма, мезодерма и экзодерма

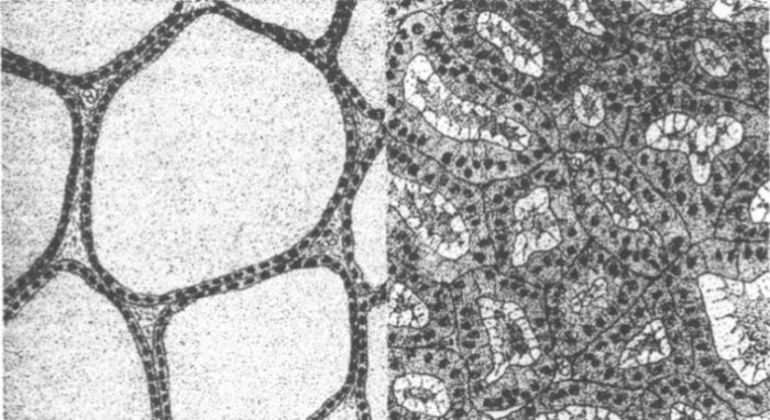

Корневые волоски недолговечны. Воду и и растворённые в воде вещества они могут активно поглощать лишь только в растущем состоянии. Благодаря образованию волосков увеличивается более чем в 10 раз общая поверхность зоны всасывания. Как правило, длина волосков составляет не более 1 мм. Они покрыты очень тонкой оболочкой, состоящей из целлюлозы и пектиновых веществ.

В клетки корневых волосков вода проникает пассивно, а именно, благодаря разности в осмотическом давлении почвенного раствора и клеточного сока. А вот минеральные вещества поступают в корневые волоски в результате активного всасывания. Это процесс протекает с затратами энергии, чтобы преодолеть градиент концентрации. После попадания в цитоплазму, минеральные вещества передаются от корневого волоска до ксилемы от клетки к клетке. Благодаря корневому давлению, которое создается силой всасывания всех корневых волосков, а также испарению воды с поверхности листьев растения (транспирацией) обеспечивается движение почвенного раствора вверх по сосудам корня и стебля.

Все эти энергоемкие процессы растение может обеспечивать за счет дыхания!

В результате диффузии кислорода из почвы в ткани происходит дыхание. Для дыхания растениям необходимы органические вещества. Эти органические вещества поступают в корень из листьев. Энергия, образуемая в процессе дыхания, запасается в молекулах АТФ. Эта энергия будет расходоваться на деление клеток, рост, процессы синтеза, транспорт веществ и т.п. Именно по этой причине необходимо, чтобы в почву проникал воздух, а для этого почву надо рыхлить. Кроме того, благодаря рыхлению почвы в ней сохраняется влага, поэтому рыхление часто называют еще «сухим поливом».

Первичная кора, которая, как было сказано выше, образуется из периблемы, состоит из живых тонкостенных паренхимных клеток. В первичной коре можно выделить 3 четко различающихся друг от друга слоя: эндодерму, мезодерму и экзодерму.

Эндодерма — это внутренний слой первичной коры, который прилегает непосредственно к центральному цилиндру или стеле. Эндодерма состоит из одного ряда клеток, у которых есть утолщения на радиальных стенках (также они называются пояски Каспари), чередуемых с тонкостенными пропускными клетками. Эндодерма контролирует прохождение веществ из коры в центральный цилиндр и обратно, так называемые горизонтальные токи.

Следующим слоем, идущим после эндодермы является мезодерма или средний слой первичной коры. В состав мезодермы входят клетки с системой межклетников, расположенные рыхло. По этим клеткам идет интенсивный газообмен. В мезодерме происходит синтез пластических веществ и дальнейшее их передвижение в другие ткани, накапление запасных веществ, а также располагается микориза.

Последний, наружный слой первичной коры называют экзодермой. Экзодерма располагается непосредственно под ризодермой, а по мере того, как отмирают корневые волоски, оказывается на поверхности корня. В данном случае экзодерма может выполнять функции покровной ткани: у нее происходит утолщение и опробковение клеточных оболочек, отмирание содержимого клеток. Среди этих опробковевших клеток остаются неопробковевшие пропускные клетки. Через эти пропускные клетки происходит прохождение веществ.

Наружный слой стелы, который примыкает к эндодерме, называют перициклом. Его клетки в течение длительного времени сохраняют способность к делению. В этом слое происходит зарожение боковых корешков, поэтому перицикл еще называют корнеродным слоем. Характерной чертой корней является чередование в стеле участков ксилемы и флоэмы. Ксилема образует звезду. У различных групп растений число лучей этой звезды может быть разным. Между лучами этой зведы располагается флоэма. В самом центре корня могут располагаться элементы первичной ксилемы, склеренхима или тонкостенная паренхима. Характерной особенностью корня, которая отличает его по анатомической структуре от стебля, является чередование первичной ксилемы и первичной флоэмы по периферии стелы.

Такое первичное строение корня характерно для молодых корней у всех групп высших растений. У папоротников, хвощей, плаунов и представителей класса однодольных цветковых растений первичная структура корня сохранятся в течение всей его жизни.

Корень вторичного строения

Корень – основной орган высшего растения. Он осуществляет функцию минерального и водного питания. Другая важная функция – закрепление, «заякоривание» растения в почве.

Через корень растения поглощают из почвы воду и растворенные в ней ионы минеральных солей. В корнях осуществляется также биосинтез ряда вторичных метаболитов, в частности алколоидов.

Корень способен к метаморфозам. Наиболее часто он является местом хранения запасных питательных веществ. Иногда выполняет роль дыхательного органа, может служить органом вегетативного размножения.

Образование вторичной структуры корня связано прежде всего с деятельностью камбия, который обеспечивает рост корня в толщину. Камбий вначале возникает из тонкостенных паренхимных клеток в виде разобщенных участков с внутренней стороны тяжей флоэмы между лучами первичной ксилемы. Камбиальную активность вскоре приобретают и некоторые участки перицикла, располагающиеся кнаружи от лучей первичной ксилемы. В результате образуется непрерывный камбиальный слой.

К центру камбий откладывает клетки вторичной ксилемы, а к периферии – клетки вторичной флоэмы.

Клетки камбия, заложившегося в перицикле, образуют широкие радиальные светлые лучи паренхимы, располагающиеся между тяжами вторичной проводящей ткани. Эти лучи, иногда называемые первичными сердцевинными лучами, обеспечивают физиологическую связь центральной части корня с первичной корой. Позднее могут закладываться и вторичные сердцевинные лучи, «связывающие» вторичную ксилему и флоэму.

В результате деятельности камбия первичная флоэма оттесняется кнаружи, а «звезда» первичной ксилемы остается в центре корня. Ее «лучи» сохраняются долго, иногда до конца жизни корня.

Помимо вторичных изменений, происходящих в центральном цилиндре, существенные перемены происходят и в первичной коре. Вследствие быстрого нарастания изнутри вторичных тканей, обусловливающего сильное утолщение корня, первичная кора нередко разрывается. К этому времени клетки перицикла, делясь по всей окружности осевого цилиндра, образуют широкую зону паренхимных клеток, во внешней части которой закладывается феллоген, откладывающий наружи пробку, а внутрь феллодерму. Пробка изолирует первичную кору от проводящих тканей, кора отмирает и сбрасывается. Клетки феллодермы и паренхима, сформированная за счет перицикла, в дальнейшем разрастаются и составляют паренхимную зону, окружающую проводящие ткани. Иногда эту зону называют вторичной корой. Снаружи корни двудольных, имеющие вторичное строение, покрыты перидермой. Корка образуется редко, лишь на старых корнях деревьев.

Отбор проб

Среднюю почвенную пробу получают смешиванием отдельных образцов. Пробы №1, №2, №3, и №4 были отобраны по одном и тому же методу, с площади 100 м2 взяли пробу из трех точек. Верхний слой почвы толщиной 2 см снимается и только после этого отбирается проба почвы. Так проделываем три раза. Проба №5 отбирается из одной точки, из грибницы шам …

Церебролизин и травма мозга

Экспериментальные и клинические работы с определенностью свидетельствуют об участии эндогенных нейротрофических факторов в травматических повреждениях мозга. На материале человека и крысы была выявлена активация синтеза Трансформирующего фактора роста (TGF-beta) при механической травме мозга. Этому фактору придается значение «рубцу …

Гликолиз. Механизмы регуляции цикла. Энергетическая эффективность процесса,

значение. Связь с другими процессами

Гликолиз

— процесс анаэробного распада глюкозы, идущий Гликолиз с освобождением энергии, конечным продуктом которого является пировиноградная кислота. Гликолиз — общий начальный этап аэробного дыхания и всех видов брожения. Реакции гликолиза протекают в растворимой части цитоплазмы (цитозоле) и в хлоропластах. В цитозоле гликолитически …

Зоны деления клеток и растяжение

Под чехликом находится верхушечная меристема. Её ещё называют конусом нарастания. Если смотреть на живой корень, то эту часть можно определить по слабому жёлтому оттенку. Такой цвет проявляется из-за отсутствия вакуолей. В конусе нарастания находится несколько инициальных клеток. Они всё время разделяются, благодаря чему обеспечивается рост.

Пик деления достигается 1−2 раза в сутки. Большинство этих клеток имеют кубовидное строение и расположены на расстоянии друг от друга.

У двудольных покрытосеменных представителей растительного мира меристема состоит из трёх слоёв. Клетки нижнего создают чехлик и эпиблему. Средний слой предназначены для формирования первичной коры, а наружный — для нарастания осевого цилиндра. Но если смотреть с анатомо-морфологической точки зрения, то различия между ними полностью отсутствуют до достижения зоны созревания.

Первичная меристема становится длиннее в зоне растяжения. Это светлая, полупрозрачная плёнка. Благодаря ей происходит рост корневой системы. Небольшие вакуоли постепенно сливаются до тех пор, пока не займут более 90% всего объёма клетки.

Основные функции

В биологии корнем называют стержневой тип вегетативного органа, части которого обычно расположены под землёй. В процессе эволюции он возник позже побега.

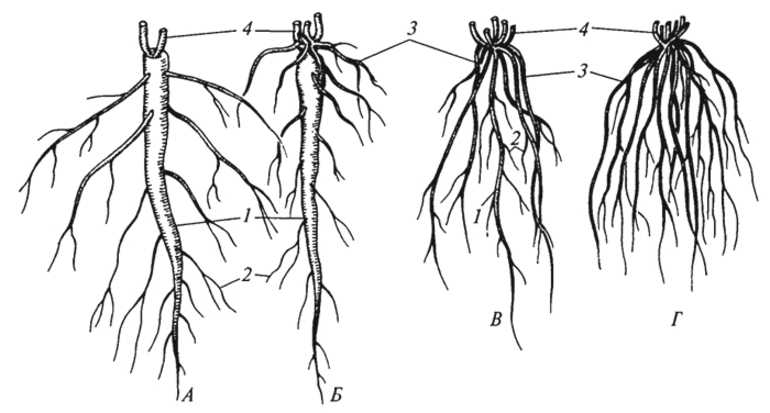

Бывают разные виды корней. Среди них выделяют:

- главный;

- придаточный;

- боковой;

- запасающий (встречается у культурных растений, например, редис, лук, свекла, картофель);

- воздушный;

- дыхательный;

- опорный (внешняя система);

- микориза (грибковый класс).

Если сравнивать с побегом, то у корня не зачатков листьев и присутствует чехлик, закрывающий апекс

Важное значение имеет тот фактор, что орган способен неопределённо долго развиваться. Это помогает ему справляться с основной задачей — обеспечение растения почвенным питанием

Другие задачи, выполняемые различными зонами корневой системой:

- Закрепление растения в грунте. Благодаря этому происходит развитие зелёных тканей и вынесение их к солнечному свету.

- Запас питательных веществ.

- Синтез гормонов, аминокислот, алкалоидов.

- Взаимодействие с другими организмами.

- Вегетативное размножение.

Все эти функции присущи большинству видов растений. Но у отдельных представителей флоры корневая система предназначена для выполнения более специфических обязанностей. На срезе вегетативных органов таких растений заметны видоизменения. Строение корня может быть первичным и вторичным.

Первичное включает в себя молодой корень, который сохраняется на протяжении всей жизни у однодольных покрытосеменных растений, папоротников, плаунов, хвощей. У цветковых и голосеменных видов происходит постепенное утолщение зоны из-за боковых образовательных тканей. Поэтому первичное строение переходит во вторичное.

В молодом вегетативном органе есть несколько частей, отличающихся по своим функциям и строению:

- Калиптра, или колпачок.

- Зона деления клеток.

- Зона созревания.

- Зона растяжения.

- Зона проведения.

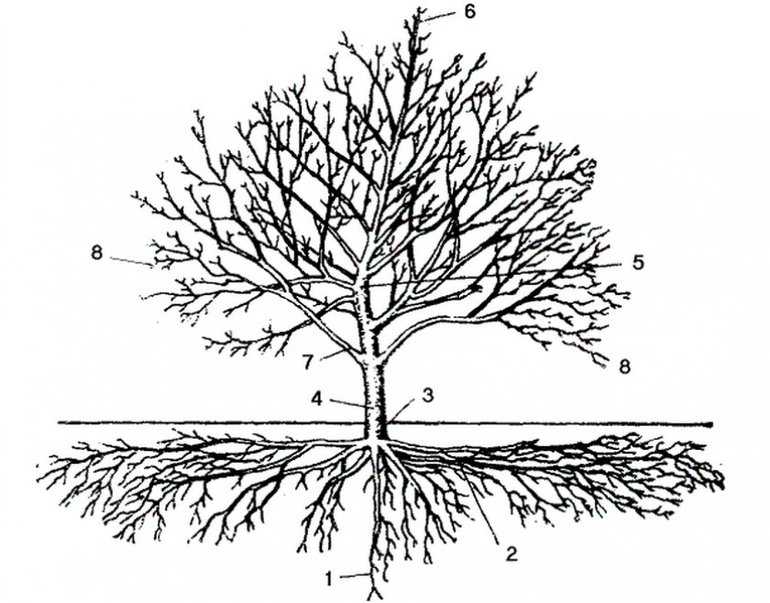

Соотношение надземной и подземной частей

Для большинства видов растений характерным развитием корней является такое, при котором они преобладают над зелёной частью. Ярким примером этого утверждения может послужить кочанная капуста. Её корневая система способна достигать глубины почти в 2 метра, а ширина часто превышает 1,2 метра.

Диаметр подземной части яблонь в среднем варьируется в пределах от 8 до 12 метров. У люцерны максимальная высота зелёной части составляет всего 60 см, но длина корня обычно превышает 2 метра.

Все растения, произрастающие в скалистых регионах и на песчаных почвах, имеют очень большую и разветвлённую корневую систему. Причиной является то, что в такой местности питательные вещества и вода находятся очень глубоко.

Растения в процессе эволюции постепенно приспособились к тяжёлым условиям. Они изменили структуру своих корней, благодаря чему смогли добывать необходимые элементы с больших глубин. Например, длина подземной части верблюжьей колючки достигает 20 метров.

Строение корня растений может отличаться из-за большого количества факторов. Многое зависит от среды произрастания и вида. На эволюционные процессы и развитие влияют климатические условия, которые циклично изменяются.

Корневой чехлик

У этой части отсутствует эквивалент в побеге. На поперечном разрезе видно, что она имеет два вида образовательных клеток с тонкими стенками:

- Периферийные округлые. Они выполняют свои функции только в течение недели, после чего слущиваются.

- Центральные столбчатые. Эти клетки всё время делятся и постепенно выталкиваются к периферии. Их называют колонками, или колумеллами.

Чехлик легко различить на больших конях. Практически у всех видов растений его толщина равняется примерно 1 мм. Только у паразитических представителей флоры эта часть отсутствует. Чехлик необходим для защиты нежных образовательных тканей от твёрдых частичек земли. Также он помогает при углублении в грунт. Если защитный слой повредится или будет удалён, то через некоторое время он снова нарастёт.

В чехлике находятся клетки колумеллы, которые могут чувствовать гравитацию. С их помощью корневая система разрастается в правильном направлении. Также есть столбчатые ткани, содержащие амилопласты. Они позволяют растению определять положение источника света.

Отделы поглощения и проведения

Удлинение корневой части растения происходит благодаря зоне созревания. Растянутые клетки проходят процесс дифференциации в отделе созревания и образуют специфическое подспорье для первичного строения. Величина части поглощения составляет несколько сантиметров. Основные задача заключается во всасывании влаги и минеральных веществ. Также эта зона необходима для закрепления растения в земле и опоры верхнего корня.

Корневым волоском называют клетку ризодермы, которая прошла процесс удлинения. Его оболочка очень нежная и тонкая, состоит из пектина и целлюлозы. Внешняя сторона покрыта слизью, которая помогает всасывать воду и растворенные питательные вещества.

Количество волосков зависит от вида растения и условий его существования. У водных представителей такой части нет совсем. Наземные обладают миллионами волосков. С их помощью площадь корня значительно увеличивается. Длина отростков может варьироваться от 0,1 мм до 1 см.

Под зоной проведения подразумевается главная часть вегетативного органа. Она возникает по мере отмирания волосков. В этой части происходит формирование вторичного строения при помощи боковых меристем. Тут появляется проводящая ткань, по которой питательные вещества поднимаются к побегу.

Первичное строение

Чуть выше зоны деления можно легко различить границы меристем. Наружным отделом является периблема, которая образуется от средних инициалей. Внутренний отдел — плерома. Он формируется из верхнего слоя. Клетки меристем могут отличаться по своему расположению и размеру.

Периблема участвует в образовании первичной коры, которая в основном состоит из живых паренхимных клеток. Между ними появляется система межклетников, где происходит газообмен. Циркуляция воздуха необходима для дыхания подземной части растения.

Также кора выполняет функцию органа, где происходит энергообмен. Из-за этого выделяются такие важные задачи:

- Накопление питательных веществ.

- Синтез пластидов для снабжения ризодермы.

- Транспортировка минералов.

- Забор симбиотических грибков.

Внутренним слоем коры является эндодерма. Она полностью окружает стелу и развивается за 2 этапа. Сначала эндодерма имеет тонкие оболочки клеток, которые располагаются очень плотно друг к другу. На втором этапе происходит отложение суберина на стенках. Лишь пропускные клетки остаются мягкими, а все остальные превращаются в древесину.