Какие бывают растения паразиты?

Иван-да-марья

Полупаразит, часто встречающийся на опушках лесов, имеет яркую расцветку: яркие желтые лепестки и фиолетовые верхние листья, которые привлекают насекомых для опыления. Он прикрепляется гаусториями к корням растения-хозяина и высасывает из него воду и питательные вещества. Со временем «хозяин» погибает, а марьянник продолжает существовать в поисках нового растения.

Иван-да-марья активно применяется в народной медицине:

- При лечении гипертонической болезни.

- Для быстрого заживления ран.

- Для лечения сыпи и золотухи.

Повилика

Повилика – это стеблевой однолетний паразит, который располагается на растениях, кустарниках и деревьях. Она была завезена с семенами огородных культур из Южной Америки и Африки. Вскоре она заполонила всю Европу.

По внешнему виду повилика напоминает нить с соцветиями, которые крепятся цветоножками к стеблю. Так как это абсолютный паразит, он не содержит хлорофилла, следовательно, он имеет желтоватый или бурый окрас.

После опыления на стебле появляются коробочки с семенами. На одном растении может созреть несколько тысяч семян. После попадания семени в почву, весной зародыш начинает прорастать и в результате крепится к ближнему растению. Со временем корень повилки атрофируется, и она продолжает существовать только за счет растения-хозяина. Крепление происходит благодаря зубцам, расположенным на стебле этого сорняка. Они врезаются в стебель «хозяина», и паразит получает питание.

Зачастую повилика крепится к полупаразитам, при этом «хозяин» погибает в два раза быстрее.

Однако есть растения, к которым повилка не может прикрепиться – это дерево айлант, а также такие растения, как лебеда и дурман. Лебеда и дурман содержат в себе вещества, которые являются ядовитыми для нее.

Несмотря на то, что повилка не несет никакой пользы для природы, ее часто используют в народной медицине. Она применяется:

- При простудных заболеваниях.

- При расстройстве кишечника.

- При зубных болях.

- При болях во время менструации.

Заразиха

Заразиха – это корневой паразит. На конце ее стебля имеются гаустории, которыми она крепко крепится к корням растения-хозяина.

Этот паразит также потерял способность к фотосинтезу, поэтому его стебель светло-бурого цвета. Он покрыт небольшими чешуйками и крупными фиолетовыми соцветиями. Семена заразихи очень маленькие и практически невесомые, они легко перемещаются по воздуху с помощью ветра. Попадая в почву, семена могут до 10 лет выжидать, когда неподалеку появится другое растение.

Как правило, заразиха располагается в непосредственной близости к культурным растениям, таких как табак, подсолнечник, конопля и различные огородные культуры. Прикрепляясь к «хозяину», сорняк заражает его ядом и высасывает множество полезных веществ. В скором времени «хозяин» погибает, а если ему удается выжить, то его урожайность снижается на 50-60%.

Заразиху также используют в народной медицине. Она помогает справиться с такими недугами, как:

- Головная и зубная боль.

- Аллергические реакции.

- Дисфункция ЖКТ.

- Неврологическое расстройство.

Омела

Омела – это полупаразит, не утративший возможность к фотосинтезу, поэтому его листья имеют насыщенный зеленый окрас круглый год. Этот представитель флоры может существовать самостоятельно, но все же ведет паразитический образ жизни. Омела имеет форму шара и располагается на кронах деревьев, кустарниках.

На кустарнике-паразите образуются сочные белые ягоды, которыми питаются птицы. После употребления их в пищу, птицы чистят клюв об ветки деревьев, оставляя на них семена омелы. При попадании семени на дерево, оно крепится к нему при помощи присосок. Далее появляется отросток, который также прикрепляется к коре. В течение года растение обхватывает всю ветку.

Этот представитель флоры не использует все питательные вещества, которые поступают от «хозяина». На месте их соединения образуется нарост, который со временем становится больше. Ветка дерева, к которой прикреплен куст-паразит, развивается быстрее более развитой, так как большинство полезных веществ поступают именно туда.

Омела не причиняет особого вреда дереву. В некоторых странах ее специально выращивают на соснах, для украшения.

Отвар из высушенной омелы является прекрасным средством в борьбе с гельминтами, а чай с омелой помогает понизить давление.

Растения паразиты приспособились жить за счет других представителей зеленого мира. Они прикрепляются к стеблю или корню субстрата, вытягивают из него питательные вещества и соки. Полупаразиты забирают у хозяина воду, но сами фотосинтезируют органические компоненты. Полные паразиты лишены хлорофилла и зеленой окраски, существуют исключительно за счет субстрата.

Особенности анатомии и физиологии

Многолетняя эволюция растений паразитов привела к их значительным анатомическим и физиологическим изменениям. Вредителей можно узнать по характерным чертам:

- слабая корневая система или полная ее замена гаусториями (или ризоидами) – присосками, которые внедряются в толщу коры или корневища донора;

- утрачена способность к фотосинтезу и связанное с этим редуцирование (отмирание) листовых пластин или наличие их бесхлорофилльных аналогов;

- обычно имеется плотный, гибкий стебель, чтобы быстро взбираться на хозяина, распространяться на соседствующую растительность.

Растенитя паразиты живут на древесных субстратах, но в природе имеются приживальщики луговых трав, кустарников. Они вынуждают хозяина делиться минеральными и органическими компонентами.

Растения полупаразиты

Эти представители фауны наделены зелеными листьями и не утратили способности к фотосинтезу. Хозяина они используют в качестве источника воды и минералов. Чаще всего они неприхотливы в выборе субстрата, поселяются на любых древесных и травянистых собратьях.

Иван-да-Марья

Ботаническое его название Марьянник дубравный, принадлежащий к роду Марьянниковых, семейству Норичниковых. Это скромное растение с желто-фиолетовыми цветками не является растением-паразитом, а полупаразитом. Оно имеет хилый корешок с мощной развитой сетью сильных присосок. Цветок выживает за счет паразитирования на корнях деревьев и кустарников (ивы, ели, ольхи, орешника), луговых трав (клевера, медуницы, пастушьей сумки). Его присоски впиваются в корневую систему донора, извлекая для себя воду, химические элементы, соли.

Флористам известны другие полупаразиты из этого семейства – очанка, погремок, мытник. Они приживаются на луговых травах, снижая высоту и густоту травостоя, доставляют проблемы в сельскохозяйственной сфере. Луга Европы часто терроризирует тоцция, жизненный цикл которой переходит от полного паразитизма к полупаразитизму. Ее зародыши при соприкосновении с корнем автотрофного растения-хозяина впиваются в него мощными гаусториями. Когда корневище наберет достаточно питательных веществ, из него появляется побег с листьями и цветами, ведущий полупаразитарный образ жизни.

Омела

Известнейшее растение-полупаразит, обитающее на кроне различных парковых, хвойных, плодовых деревьев. Она имеет характерную сферическую форму диаметром до 1м, мелкие зеленые листочки и маленькие ягоды с клейким содержимым. Особенности паразитирования:

- декоративные вечнозеленые шары омелы наносят непоправимый вред хозяину, вызывая высыхание кроны, снижение урожайности и гибель субстрата в определенных случаях;

- живет на стволах, ветках растения-субстрата, внедряя в его древесину гибкие присоски-ризоиды;

- ее листья сохраняют способность к фотосинтезу, из хозяина она вытягивает воду и минералы.

Омела предпочитает деревья с мягкой древесиной – иву, березу, ольху, тополь, грушу, яблоню. В народной медицине ее используют для лечения гинекологических, сердечно-сосудистых, мочеполовых проблем.

Растения хищники

Они растут в районах с дефицитом воды и питательных веществ. Эволюция растений паразитов привела к появлению у них необычного способа питания – за счет живых существ. Жертвами хищников могут быть насекомые, моллюски и даже мелкие животные. Общие черты плотоядных растений:

- яркая окраска листьев, цветов;

- резкий, сильный, иногда зловонный запах;

- выделение сахаристых, липких веществ;

- ловушки – захлопывающиеся листья, кувшинки.

Эти свойства необходимы паразитам для привлечения жертвы. Внутри ловушки выделяется специальная жидкость с ферментами, которые растворяют добычу до элементарных питательных веществ.

Росянка

Насекомоядное болотное растение хищник. Его листовые пластины покрыты волосками ярко-красного или оранжевого цвета. Конец каждого шипа увенчан прозрачной каплей жидкости, похожей на утреннюю росу. В действительности, она является клейким веществом с пищеварительными ферментами.

Насекомое, прикоснувшись к капле росянки, уже не сможет улететь. Лист растения постепенно сворачивается, окружая жертву все большим количеством волосков. Процесс переваривания добычи может продолжаться несколько дней. Затем листок разворачивается, твердые нерастворенные части насекомого выпадают наружу. Крупные росянки способны поймать в свои ловушки мелких лягушек, мальков.

Пузырьчатка

Это представитель водного паразита в растительном мире, питающийся простейшими, мелкими ракообразными, насекомыми. Среда обитания пузырьчатки – водоемы с пресной, стоячей водой или влажная земля. Ловушки скрыты в воде и представляют собой мешковидные полые пузырьки в пазухах листьев.

Воздушная камера оснащена сенсорными волосками и одним отверстием, через которое внутрь засасывается вода с живой жертвой. Размеры ловушки в среднем от 2 мм до 12 мм. Затем вода постепенно выдавливается из камеры, а оставшаяся внутри добыча переваривается ферментами.

Непентесы

Это растение хищник из рода кувшинковых. Его пестрые листья ярко-красного, малинового, пурпурного цвета свернуты в форме полой трубочки с загнутыми наружу краями. В них накапливается дождевая вода, за которой прилетают насекомые. Дополнительно для их привлечения внутри кувшинки имеются жесткие волоски, покрытые нектаром. Попадая внутрь трубочки, добыча не может выбраться из волосяного частокола, проваливается в воду и постепенно переваривается.

Венерина мухоловка

Ее красочные ярко-зеленые или малиновые листья имеют способность смыкаться в считанные секунды. Это природная ловушка размером до 4 см и более. Длинные толстые колючки вдоль края листа при захлопывании образуют прочную решетку. Если ловушка пустая, то лист развернется в течение часа. При наличии внутри жертвы (насекомое, мышь) начинается процесс переваривания. Его продолжительность – до 1-2 недель. Каждый лист растения хищника усваивает до трех жертв, затем отмирает и заменяется новым.

Слайд 38 Растения-полупаразитыОмела — сильно ветвящийся многолетний кустарник с кожистыми

поселившейся на ветвях дерева, напоминает гнездо крупной птицы. Вместо корней

в основании куста развивается система присосков, проникающих в древесину растения-хозяина. Ягоды омелы похожи на ягоды белой смородины. Их охотно поедают птицы, особенно дрозды. Мякоть ягоды слизистая и клейкая. Поэтому птице после еды приходится очищать клюв, обтирая его о ветки деревьев. Так остатки ягод прилипают к веткам, и там их семена начитают прорастать. Корешок зародыша пробивает кору ветки и дорастает до древесины. После этого вырастает стебелек с семядолями. Корешок же при дальнейшем развитии видоизменяется в присоски, напоминающие грабли. Хотя омела полупаразит, но и она может нанести растению-хозяину значительный ущерб.

Слайд 43 Растения-полупаразитыПогремок (Rhinanthus), род растений-полупаразитов семейства норичниковых. Однолетние травы

большей частью жёлтые, в колосовидных кистях; венчик двугубый. Плод —

сжатая с боков коробочка с многочисленными дисковидными крылатыми (реже бескрылыми) семенами, которые при колебании растения слегка гремят (отсюда название). Около 50 видов, преимущественно в умеренном и отчасти холодном поясе Северного полушария. В СНГ около 25 видов; растут большей частью по сырым лугам. П. весенний, или большой (R. vernalis, прежде R. major), и П. малый (R. minor) растут преимущественно в лесной и лесостепной зонах по сырым лугам, опушкам, берегам водоёмов, иногда на полях. Оба вида, как и многие др. П., паразитируют на корнях луговых злаков, снижают урожай и качество сена, ядовиты (содержат алкалоид ринантин).

Растения паразиты

Для них характерно гетеротрофное питание исключительно за счет хозяина, на котором они паразитируют. Растения паразиты питаются водой, минералами, углеводами, аминокислотами, вытягивая их из своей жертвы. Нередко вредители сильно истощают выбранную жертву, впоследствии погибая вместе с ним.

Раффлезия Арнольди

Это растение известно в мире под другими названиями – мертвого лотоса, трупной лилии или цветка-падальщика. Оно лишено стебля и листовых пластин, произрастает на корне тропических лиан из небольшого семечка.

Единственный надземный орган раффлезии Арнольди – огромный красный цветок диаметром до 3 м и весом до 10 кг.

Особенности жизненного цикла:

- при соприкосновении семени раффлезии с поверхностью корня тропической лианы из него выходят многочисленные присоски;

- они проникают внутрь корневища хозяина, пронизывают его мощной сеткой ризоидов, высасывая питательные вещества;

- через 1,5-3 года через кору лианы пробивается бутон раффлезии, который долго созревает и раскрывается в течение 9-18 мес.;

- продолжительность цветения – до 3-4 суток до опыления насекомыми, привлекаемыми сильным запахом гниющего мяса от цветка;

- созревание плода занимает до 7-9 мес. – внутри каждой ягоды имеется до 4 млн. семян, разносимых животными по всем джунглям.

Многовековой фитоценоз цветов паразита и лианы перешел в мирное сосуществование. В редких случаях паразит вызывает истощение, обезвоживание субстрата и погибает вместе с ним.

Повилика

Семейство повиликовых (Cuscuta) насчитывает до 35 разновидностей однолетних сорняков, не имеющих корней и зеленой массы. Гибкие, ветвистые стебли с чешуйчатыми бесхлорофилльными листочками плотно обвивают хозяина, присасываются к его проводящим путям гаусториями. Особенности паразитирования:

- неразборчивы при выборе хозяина – живут на плодовых, бахчевых, травянистых однолетних и многолетних растениях, кустарниках;

- размножаются семечками (которые сохраняют всхожесть во влажной теплой почве в течение 10 лет), частями стебля (завитками) с пазушной почкой;

- вьющиеся стебли быстро перекидываются с хозяина на соседние растения, создавая массовое поражение диких и культурных насаждений;

- истощают растение-субстрат, снижают вдвое урожайность картофеля, клевера, люцерны, сахарной свеклы, табака, винограда, шелковицы, томата, малины, других сельскохозяйственных и лесных культур.

Повиликовые растения паразиты – пример типичного вредительства. Для уничтожения сорняка используют гербициды, механическое выведение (скашивание пораженной травы, боронование, обрезка побегов), карантинные мероприятия (очистка посевных семян, соблюдение севооборота).

Заразихи

Большое семейство заразиховых (Orobanche L.) насчитывает сотни видов, паразитирующих на корнях культурных и диких растений. Стебель вредителя с чешуйчатыми листьями без хлорофилла прикрепляется к корневой системе хозяина мощными присосками. Жертвами заразихи могут быть:

- бахчевые – дыни, арбузы;

- табак, подсолнечник, огурцы, помидоры;

- капуста, конопля, клевер, люцерна;

- береза, клен, сирень, хвойные.

Борьба с растениями паразитами включает опрыскивание гербицидами, искусственное заселение вредными для заразихи грибками и насекомыми.

Петров крест

Ранее его относили к семейству Норичниковых, сейчас причисляют к семейству Заразиховых. Его также называют царь-травой, чешуйником, семиугодником. Внешний вид травы наглядно представлен на фото растений паразитов. Издавна Петров крест используют в народной медицине:

- от бесплодия, для стимулирования овуляции;

- при опухолевых патологиях;

- для нормализации работы почек, печени, сердца.

Преимущественно Петров крест паразитирует на лиственных деревьях – березе, липе, ясене, орешнике, буке, ольхе. Его мощные гаустории (общий их вес доходит до 5 кг) крестообразно обвивают и проникают вглубь корневой системы хозяина. Весной на поверхность выходят короткие стебли с соцветиями цветов розово-пурпурного цвета, где созревает до 2 тыс. легких семян.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 3Лианы.Они обвиваются вокруг стволов, свешиваются с ветвей, перекидываются с дерева

на дерево, подобно змеям, ползут по земле или лежат на

ней спутанными клубками – так английский путешественник Алфред Уоллес описывал лианы в тропиках .

Слайд 5Вечнозеленые растения, лианы, кустарники с лазящими толстыми стеблями …

как питательные вещества др. организмов, так и фототрофный способ питания.

Р.-п. — это такие Растения-паразиты, которые в процессе эволюции ещё не вполне утратили способность к прежнему (фотоавтотрофному) способу питания, свойственному их предкам.

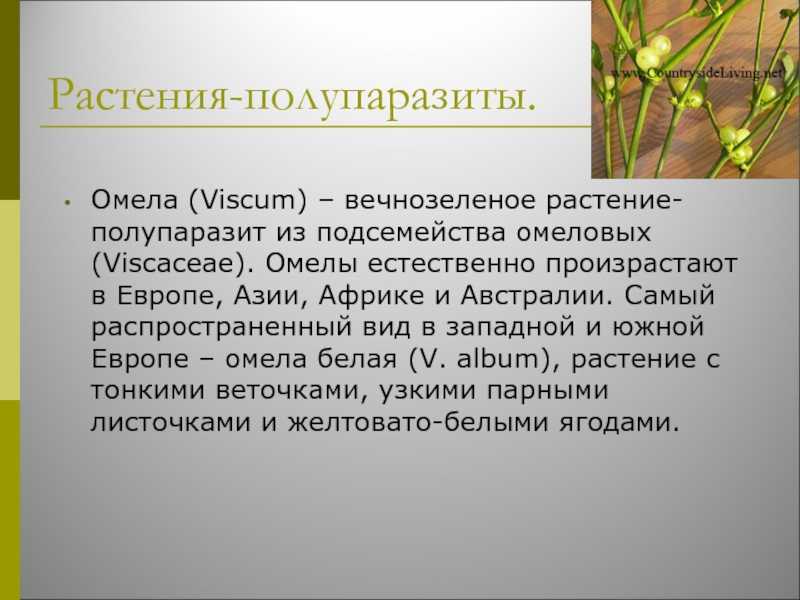

естественно произрастают в Европе, Азии, Африке и Австралии. Самый распространенный

вид в западной и южной Европе – омела белая (V. album), растение с тонкими веточками, узкими парными листочками и желтовато-белыми ягодами.

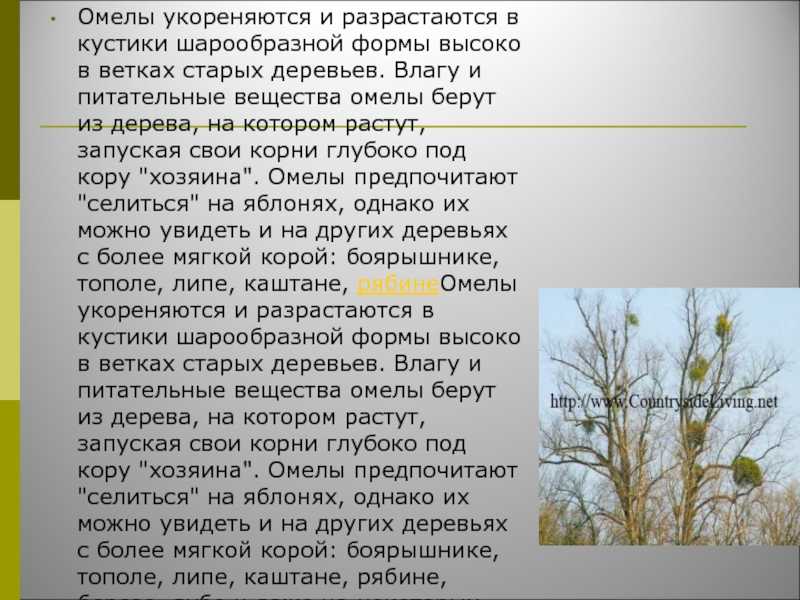

Слайд 10Омелы укореняются и разрастаются в кустики шарообразной формы высоко в

ветках старых деревьев. Влагу и питательные вещества омелы берут из

дерева, на котором растут, запуская свои корни глубоко под кору «хозяина». Омелы предпочитают «селиться» на яблонях, однако их можно увидеть и на других деревьях с более мягкой корой: боярышнике, тополе, липе, каштане, рябинеОмелы укореняются и разрастаются в кустики шарообразной формы высоко в ветках старых деревьев. Влагу и питательные вещества омелы берут из дерева, на котором растут, запуская свои корни глубоко под кору «хозяина». Омелы предпочитают «селиться» на яблонях, однако их можно увидеть и на других деревьях с более мягкой корой: боярышнике, тополе, липе, каштане, рябине, березе, дубе и даже на некоторых хвойных породахОмелы укореняются и разрастаются в кустики шарообразной формы высоко в ветках старых деревьев. Влагу и питательные вещества омелы берут из дерева, на котором растут, запуская свои корни глубоко под кору «хозяина». Омелы предпочитают «селиться» на яблонях, однако их можно увидеть и на других деревьях с более мягкой корой: боярышнике, тополе, липе, каштане, рябине, березе, дубе и даже на некоторых хвойных породах. Зимой, когда листьяОмелы укореняются и разрастаются в кустики шарообразной формы высоко в ветках старых деревьев. Влагу и питательные вещества омелы берут из дерева, на котором растут, запуская свои корни глубоко под кору «хозяина». Омелы предпочитают «селиться» на яблонях, однако их можно увидеть и на других деревьях с более мягкой корой: боярышнике, тополе, липе, каштане, рябине, березе, дубе и даже на некоторых хвойных породах. Зимой, когда листья фактически полностью облетают с лиственных деревьев, кустики омелы особенно хорошо заметны на оголенных кронах. В нашей полосе омела цветет в конце зимы, а ягоды могут держаться на растении больше года.

Слайд 11Зимой, когда листьяЗимой, когда листья фактически полностью облетают с лиственных

деревьев, кустики омелы особенно хорошо заметны на оголенных кронах. В

нашей полосе омела цветет в конце зимы, а ягоды могут держаться на растении больше года.

Слайд 12 Очанка — полупаразит, высасывающий с помощью корней

питательные соки из соседних

http://www.adventus.infora/documents

Слайд 17Погремок узколистный — Rhinanthus angustifolius Не пытайтесь сеять семена

погремка в цветнике с перекопанной почвой — они там не

прорастут. Дело в том, что это растение, распространенное почти повсеместно, паразитирует на корнях злаков. Чтобы получить заросли погремка, разбросайте семена на заброшенном участке газона или любом другом месте, поросшем травой. Будет лучше, если такое место найдется в уголке «дикой природы» с полевыми травами. Если семена прорастут, а растения начнут развиваться, впоследствии они будут рассеваться без дополнительных усилий со стороны цветовода. При прикосновении к созревшим плодам раздается характерный звук, за что это растение и получило свое название.

Слайд 17Погремок узколистный — Rhinanthus angustifolius Не пытайтесь сеять семена

погремка в цветнике с перекопанной почвой — они там не

прорастут. Дело в том, что это растение, распространенное почти повсеместно, паразитирует на корнях злаков. Чтобы получить заросли погремка, разбросайте семена на заброшенном участке газона или любом другом месте, поросшем травой. Будет лучше, если такое место найдется в уголке «дикой природы» с полевыми травами. Если семена прорастут, а растения начнут развиваться, впоследствии они будут рассеваться без дополнительных усилий со стороны цветовода. При прикосновении к созревшим плодам раздается характерный звук, за что это растение и получило свое название.