Основные функции и особенности

В биологии под корневой системой понимается разветвлённые вегетативный орган стержневого типа, который чаще всего находится под землёй. Эта часть растения в процессе эволюции появилась позже, чем побег.

Корни классифицируются по видам исходя из их строения. Существуют такие:

- боковой;

- придаточный;

- главный корень — самая длинная часть;

- запасающий (зачастую бывает у культурных видов растений, например, картофель, редис);

- опорный;

- дыхательный;

- воздушный;

- микориза (только у грибов).

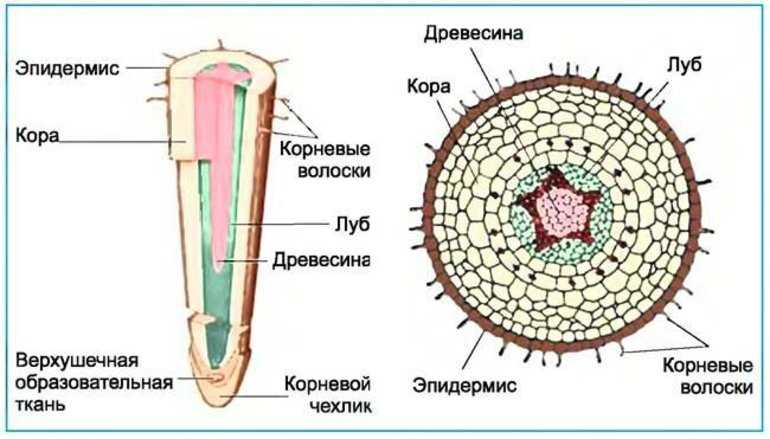

Внутреннее строение корня включает в закрывающий апекс и чахлик, который защищает от механических повреждений. Довольно важным фактором является то, что система может продолжать свой рост в течение всей жизни растения. Это позволяет всё время увеличивать всасывающую зону, то есть побег будет обеспечен питательными веществами в необходимом объёме.

- Закрепляющая. Большие корни и маленькие волоски цепляются за грунт. Это позволяет зелёной части развиваться и выходить из-под земли к солнечному свету.

- Производство алкалоидов, гормонов и аминокислот.

- Всасывание и запас большого количества питательных веществ. Особенно это касается культурных растений, чей плод находится под землёй.

- Вегетативное размножение.

- Взаимодействие с другими растениями.

Строение корня состоит из первичных и вторичных отростков. К первичным относится молодая часть, которая у хвощей, плаунов, папоротников и покрытосеменных растений сохраняется в течение всей жизни. У цветковых представителей эта зона постепенно становится толще из-за клеточного деления образовательных тканей. У них первичное строение постепенно становится вторичным.

Молодой корень включает в себя такие зоны:

- Деления клеток.

- Проведения.

- Растяжения.

- Созревания.

- Колпачок, или калиптра.

Зоны деления и растяжения клеток

После защитного слоя идёт верхушечная меристема, которая называется зоной нарастания. Этот отдел довольно легко определить, так как он отличается слабым желтоватым оттенком. Такая особенность проявляется из-за отсутствия в зоне деления вакуолей. В конусе нарастания располагаются несколько инициирующих клеток, которые беспрерывно делятся. Это обеспечивает рост подземной части растения.

Каждые 12 часов происходит пик деления. У многих клеток этой зоны кубовидная форма. Они располагаются на небольшом расстоянии друг от друга.

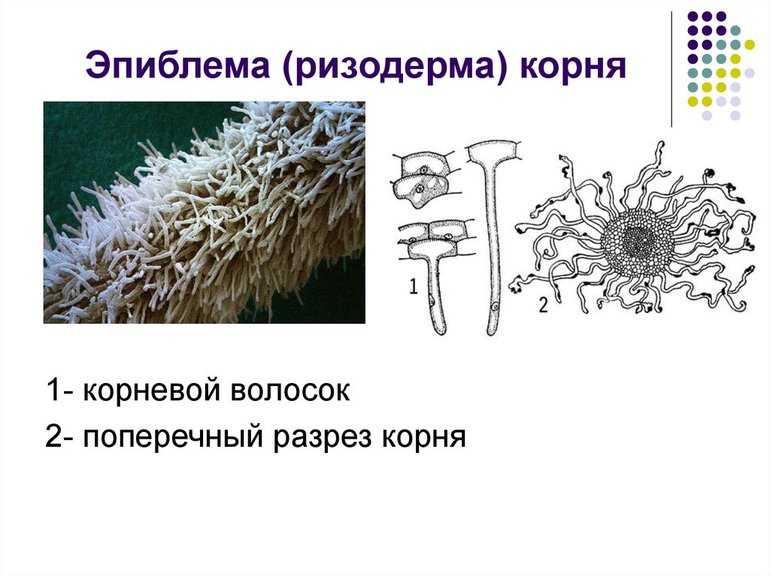

У двудольных покрытосеменных растений строение меристемы включает в себя 3 отдельных слоя. Эпиблема и чехлик создаются нижними клетками. Средний слой предназначается для нарастания коры, а внешний — для формирования специального осевого цилиндра. До достижения зоны созревания эти слои практически ничем не отличаются между собой.

В отделе растяжения первичная меристема удлиняется. Это светлая плёнка, которая немного просвечивается. С её помощью корень нарастает и становится длиннее. Вакуоли начинают сливаться. Этот процесс происходит до тех пор, пока они не займут практически всё пространство клетки.

Длина зоны растяжения составляет от 2 до 4 мм. На верхней её части начинает образовываться поглощающая ткань.

Внешнее строение корня. Внутреннее строение корня

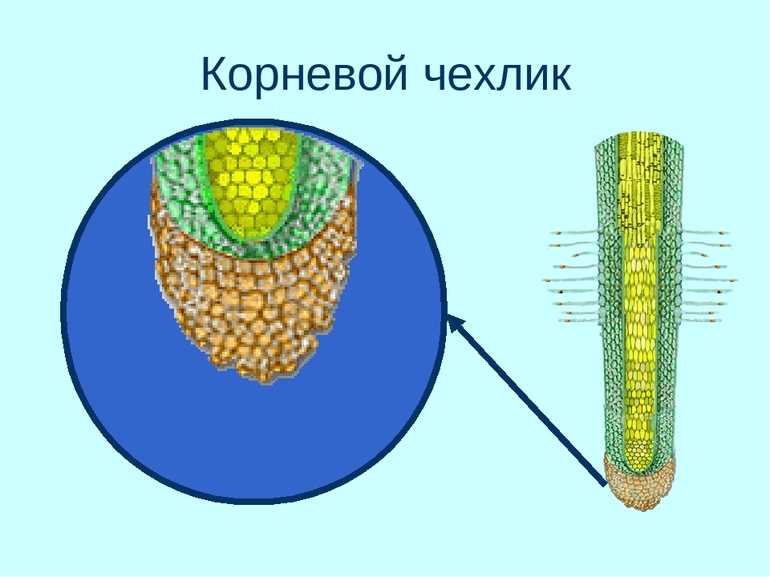

Корневой чехлик

Корень растёт в длину своей верхушкой, где находятся молодые клетки образовательной ткани. Растущая часть покрыта корневым чехликом, защищающим кончик корня от повреждений, и облегчает продвижение корня в почве во время роста. Последняя функция осуществляется благодаря свойству внешних стенок корневого чехлика покрываться слизью, что уменьшает трение между корнем и частичками почвы. Могут даже раздвигать частички почвы. Клетки корневого чехлика живые, часто содержат зёрна крахмала. Клетки чехлика постоянно обновляются за счёт деления. Участвует в положительных геотропических реакциях (направление роста корня к центру Земли).

Клетки зоны деления активно делятся, протяженность этой зоны у разных видов и у разных корней одного и того же растения неодинакова.

За зоной деления расположена зона растяжения (зона роста). Протяжённость этой зоны не превышает нескольких миллиметров.

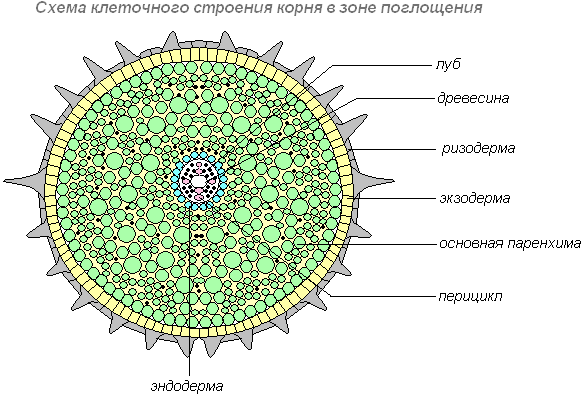

По мере завершения линейного роста наступает третий этап формирования корня — его дифференциация, образуется зона дифференциации и специализации клеток (или зона корневых волосков и всасывания). В этой зоне уже различают наружный слой эпиблемы (ризодермы) с корневыми волосками, слой первичной коры и центральный цилиндр.

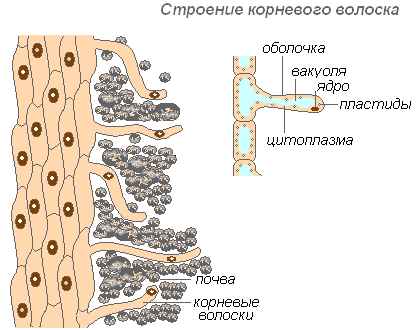

Строение корневого волоска

Корневые волоски — это сильно удлинённые выросты наружных клеток, покрывающих корень. Количество корневых волосков очень велико (на 1 мм2 от 200 до 300 волосков). Их длина достигает 10 мм. Формируются волоски очень быстро (у молодых сеянцев яблони за 30-40 часов). Корневые волоски недолговечны. Они отмирают через 10-20 дней, а на молодой части корня отрастают новые. Это обеспечивает освоение корнем новых почвенных горизонтов. Корень непрерывно растёт, образуя всё новые и новые участки корневых волосков. Волоски могут не только поглощать готовые растворы веществ, но и способствовать растворению некоторых веществ почвы, а затем всасывать их. Участок корня, где корневые волоски отмерли, некоторое время способен всасывать воду, но затем покрывается пробкой и теряет эту способность.

Оболочка волоска очень тонкая, что облегчает поглощение питательных веществ. Почти всю клетку волоска занимает вакуоль, окружённая тонким слоем цитоплазмы. Ядро находится в верхней части клетки. Вокруг клетки образуется слизистый чехол, который содействует склеиванию корневых волосков с частицами почвы, что улучшает их контакт и повышает гидрофильность системы. Поглощению способствует выделение корневыми волосками кислот (угольной, яблочной, лимонной), которые растворяют минеральные соли.

Корневые волоски играют и механическую роль — они служат опорой верхушке корня, которая проходит между частичками почвы.

Под микроскопом на поперечном срезе корня в зоне всасывания видно его строение на клеточном и тканевом уровнях. На поверхности корня — ризодерма, под ней — кора. Наружный слой коры — экзодерма, вовнутрь от неё — основная паренхима. Её тонкостенные живые клетки выполняют запасающую функцию, проводят растворы питательных веществ в радиальном направлении — от всасывающей ткани к сосудам древесины. В них же происходит синтез ряда жизненно важных для растения органических веществ. Внутренний слой коры — эндодерма. Растворы питательных веществ, поступающие из коры в центральный цилиндр через клетки эндодермы, проходят только через протопласт клеток.

Кора окружает центральный цилиндр корня. Она граничит со слоем клеток, долго сохраняющих способность к делению. Это перицикл. Клетки перицикла дают начало боковым корням, придаточным почкам и вторичным образовательным тканям. Вовнутрь от перицикла, в центре корня, находятся проводящие ткани: луб и древесина. Вместе они образуют радиальный проводящий пучок.

Проводящая система корня проводит воду и минеральные вещества из корня в стебель (восходящий ток) и органические вещества из стебля в корень (нисходящий ток). Состоит она из сосудисто-волокнистых пучков. Основными слагаемыми частями пучка являются участки флоэмы (по ним вещества передвигаются к корню) и ксилемы (по которым вещества передвигаются от корня). Основные проводящие элементы флоэмы — ситовидные трубки, ксилемы — трахеи (сосуды) и трахеиды.

Соотношение надземной и подземной частей

У многих видов представителей фауны подземная часть сильно преобладает на наземной. Самым ярким примером можно назвать обычную качанную капусту. Её корень может доходить до глубины в 2 метра, а диаметр системы часто превышает 1 метр.

У яблонь диаметр подземной части обычно составляет около 10 метров. Максимальная высота побега люцерны составляет 55−60 см, но корневая система углубляется до 2,5 метров.

Все растения, которые растут в скалистых районах и на рыхлой почве, обладают очень разветвлённой корневой системой. Обусловлено это тем, что в таких местах необходимые элементы расположены глубоко.

За многие тысячи лет растения смогли приспособиться к самым тяжёлым условиям. Они поменяли структуру корневых систем, что позволило им получать питательные вещества с очень больших глубин. К примеру, у верблюжьей колючки длина корня доходит до 20 метров.

Строение подземной части растений сильно отличается у разных видов в зависимости от условий произрастания. На эволюционные процессы и развитие влияют климатическая среда, которая циклично изменяется.

Отделы поглощения и проведения

Корневая система постепенно удлиняется при помощи зоны созревания. Растянутые клетки дифференцируются в доле созревания, где происходит образование основы для создания первичного строения. Длина зоны поглощения может варьироваться в пределах нескольких сантиметров. Главной функцией является впитывание жидкости из земли и захват минеральных веществ. Помимо того, эта доля нужна при создании опоры для верхнего корня и закрепления побега в почве.

Под корневым волоском подразумевается клетка ризодермы, которая была удлинена. Она включает в себя целлюлозу и пектин, а также имеет очень тонкую оболочку. Внешний слой корневого волоска покрывается слизью, помогающей всасывать питательные элементы из грунта.

Количество волосков напрямую зависит от условий произрастания растения, а также от его вида. У водных представителей флоры они полностью отсутствуют, но наземные имеют несколько миллионов. Они помогают увеличить площадь корневой системы в несколько раз. Их длина очень маленькая. Она варьируется от 0,1 до 10 мм.

Зона проведения — это основной отдел корня. Она появляется после отмирания волосков. Благодаря боковым меристемам в этой части формируется вторичное строение корневой системы. Здесь возникает проводящая ткань, при помощи которой все необходимые элементы переходят в зелёную часть растения.

Первичное и вторичное строение

Немного выше зоны разделения располагаются границы меристемы. Внешний слой — периблема. Они появляются вследствие деления средний инициалей. Внутренним слоем является плерома, возникающая из-за разрастания наружного отдела. У клеток меристем может быть разный размер и расположение.

Периблема является участником создания слоя первичной коры, состоящей в основном из паренхимных живых клеток. В итоге возникает система межклетников, которая необходима для обеспечения газообмена. Воздушная циркуляция под землёй требуется для дыхания корней.

В корневой части происходит и энергообмен. Из-за этого процесса выполняются такие задачи:

- Производство пластидов, необходимых для обеспечения ризодермы.

- Накопление питательных веществ.

- Перенос жидкости и минеральных веществ.

- Забор симбиотических спор.

Внутренний слой коры состоит из эндодермы. Она развивается в два этапа и окружает стелу. Сначала у этой зоны тонкая оболочка, а клетки в ней прилегают очень плотно друг к другу. Через некоторое время начинается накопление суберина на стенках клеток. Только пропускающие единицы остаются мягкими, а все остальное трансформируется в плотную древесину.

Вторичное строение включает в себя центральный отдел, камбий, кору, перидерму и флоэму. До начала процесса утолщения первичные структуры находятся внутри корня.

Кора не может противостоять утолщению корневища. Ткани постепенно трескаются, превращаясь во вторичную оболочку, которая появляется благодаря феллогену. Клетки коры медленно отмирают, так как они отделяются от живых тканей.

Анатомическое строение корня

В зоне деления корня в апикальной меристеме в определенной последовательности и строго закономерно возникают внутренние ткани. Причем, здесь есть четкое разделение на два отдела. От среднего слоя инициальных клеток происходит наружный отдел, который называется периблемой. От верхнего слоя инициальных клеток происходит внутренний отдел, его называют плеромой.

Из плеромы в последствии формируется стела (центральный цилиндр), одни из ее клеток превращаются в сосуды и трахеиды, из других происходят ситовидные трубки, из третьих — клетки сердцевины и т.д.

Из клеток периблемы образуется первичная кора корня, которая состоит из паренхимных клеток основной ткани.

Из дерматогены (наружного слоя клеток), расположенной на поверхности корня, обособляется первичная покровная ткань, которую называют эпиблемой или ризодермой. Ризодерма — однослойная ткань, которая достигает своего полного развития в зоне поглощения.

Корневой чехлик

У этой зоны нет эквивалента в зелёной части. В ней расположены 2 типа образовательных тканей, клетки которых имеют тонкие стенки. Эти виды описаны в таблице.

| Тип клеток | Характеристика |

| Периферийные округлые | Выполняю свои задачи лишь короткое время (примерно одну неделю). Затем эти клетки слущиваются. |

| Центральные столбчатые | Они покрывают сначала внутренние слои, но из-за беспрерывного деления постепенно выталкиваются к внешним. |

Чехлик нужен для предотвращения повреждений образовательных тканей. Помимо того, он способствует углублению корневой системы в землю. При удалении защитного слоя с растением ничего не произойдёт. Чехлик через определённое время нарастает заново.

В нём располагаются специальные клетки, которые называются колумеллы. Они чувствительны к гравитационным изменениям, что помогает корням развиваться в правильном направлении. Здесь также присутствуют богатые на аминокислоты столбчатые ткани. С их помощью растение знает, где находится источник света.

Почва как среда обитания корней

Почва для растений является средой, из которой оно получает воду и элементы питания. Количество минеральных веществ в почве зависит от специфических особенностей материнской горной породы, деятельности организмов, от жизнедеятельности самих растений, от типа почвы.

Почвенные частицы конкурируют с корнями за влагу, удерживая её своей поверхностью. Это так называемая связанная вода, которая подразделяется на гигроскопическую и плёночную. Удерживается она силами молекулярного притяжения. Доступная растению влага представлена капиллярной водой, которая сосредоточена в мелких порах почвы.

Между влагой и воздушной фазой почвы складываются антагонистические отношения. Чем больше в почве крупных пор, тем лучше газовый режим этих почв, тем меньше влаги удерживает почва. Наиболее благоприятный водно-воздушный режим поддерживается в структурных почвах, где вода и воздух находятся одновременно и не мешают друг другу — вода заполняет капилляры внутри структурных агрегатов, а воздух — крупные поры между ними.

Характер взаимодействия растения и почвы в значительной степени связан с поглотительной способностью почвы — способностью удерживать или связывать химические соединения.

Микрофлора почвы разлагает органические вещества до более простых соединений, участвует в формировании структуры почвы. Характер этих процессов зависит от типа почвы, химического состава растительных остатков, физиологических свойств микроорганизмов и других факторов. В формировании структуры почвы принимают участие почвенные животные: кольчатые черви, личинки насекомых и др.

В результате совокупности биологических и химических процессов в почве образуется сложный комплекс органических веществ, который объединяют термином «гумус».

Метод водных культур

В каких солях нуждается растение, и какое влияние оказывают они на рост и развитие его, было установлено на опыте с водными культурами. Метод водных культур — это выращивание растений не в почве, а в водном растворе минеральных солей. В зависимости от поставленной цели в опыте можно исключить отдельную соль из раствора, уменьшить или увеличить ее содержание. Было выяснено, что удобрения, содержащие азот, способствуют росту растений, содержащие фосфор — скорейшему созреванию плодов, а содержащие калий — быстрейшему оттоку органических веществ от листьев к корням. В связи с этим содержащие азот удобрения рекомендуется вносить перед посевом или в первой половине лета, содержащие фосфор и калий — во второй половине лета.

С помощью метода водных культур удалось установить не только потребность растения в макроэлементах, но и выяснить роль различных микроэлементов.

В настоящее время известны случаи, когда выращивают растения методами гидропоники и аэропоники.

Гидропоника — выращивание растений в сосудах, заполненных гравием. Питательный раствор, содержащий необходимые элементы, подаётся в сосуды снизу.

Аэропоника — это воздушная культура растений. При этом способе корневая система находится в воздухе и автоматически (несколько раз в течение часа) опрыскивается слабым раствором питательных солей.

Первичное строение корня.

Первичное строение корня является результатом дифференциации меристемы апекса. В первичной структуре корня в области его кончика, можно выделить 3 слоя: наружный — эпиблему, средний — первичную кору и центральный осевой цилиндр — стелу. См. рисунок ниже.

В сформированной ризодерме образуется множество тончайших выростов — корневых волосков (см. рисунки ниже).

Эндодерма, мезодерма и экзодерма

Корневые волоски недолговечны. Воду и и растворённые в воде вещества они могут активно поглощать лишь только в растущем состоянии. Благодаря образованию волосков увеличивается более чем в 10 раз общая поверхность зоны всасывания. Как правило, длина волосков составляет не более 1 мм. Они покрыты очень тонкой оболочкой, состоящей из целлюлозы и пектиновых веществ.

В клетки корневых волосков вода проникает пассивно, а именно, благодаря разности в осмотическом давлении почвенного раствора и клеточного сока. А вот минеральные вещества поступают в корневые волоски в результате активного всасывания. Это процесс протекает с затратами энергии, чтобы преодолеть градиент концентрации. После попадания в цитоплазму, минеральные вещества передаются от корневого волоска до ксилемы от клетки к клетке. Благодаря корневому давлению, которое создается силой всасывания всех корневых волосков, а также испарению воды с поверхности листьев растения (транспирацией) обеспечивается движение почвенного раствора вверх по сосудам корня и стебля.

Все эти энергоемкие процессы растение может обеспечивать за счет дыхания!

В результате диффузии кислорода из почвы в ткани происходит дыхание. Для дыхания растениям необходимы органические вещества. Эти органические вещества поступают в корень из листьев. Энергия, образуемая в процессе дыхания, запасается в молекулах АТФ. Эта энергия будет расходоваться на деление клеток, рост, процессы синтеза, транспорт веществ и т.п. Именно по этой причине необходимо, чтобы в почву проникал воздух, а для этого почву надо рыхлить. Кроме того, благодаря рыхлению почвы в ней сохраняется влага, поэтому рыхление часто называют еще «сухим поливом».

Первичная кора, которая, как было сказано выше, образуется из периблемы, состоит из живых тонкостенных паренхимных клеток. В первичной коре можно выделить 3 четко различающихся друг от друга слоя: эндодерму, мезодерму и экзодерму.

Эндодерма — это внутренний слой первичной коры, который прилегает непосредственно к центральному цилиндру или стеле. Эндодерма состоит из одного ряда клеток, у которых есть утолщения на радиальных стенках (также они называются пояски Каспари), чередуемых с тонкостенными пропускными клетками. Эндодерма контролирует прохождение веществ из коры в центральный цилиндр и обратно, так называемые горизонтальные токи.

Следующим слоем, идущим после эндодермы является мезодерма или средний слой первичной коры. В состав мезодермы входят клетки с системой межклетников, расположенные рыхло. По этим клеткам идет интенсивный газообмен. В мезодерме происходит синтез пластических веществ и дальнейшее их передвижение в другие ткани, накапление запасных веществ, а также располагается микориза.

Последний, наружный слой первичной коры называют экзодермой. Экзодерма располагается непосредственно под ризодермой, а по мере того, как отмирают корневые волоски, оказывается на поверхности корня. В данном случае экзодерма может выполнять функции покровной ткани: у нее происходит утолщение и опробковение клеточных оболочек, отмирание содержимого клеток. Среди этих опробковевших клеток остаются неопробковевшие пропускные клетки. Через эти пропускные клетки происходит прохождение веществ.

Наружный слой стелы, который примыкает к эндодерме, называют перициклом. Его клетки в течение длительного времени сохраняют способность к делению. В этом слое происходит зарожение боковых корешков, поэтому перицикл еще называют корнеродным слоем. Характерной чертой корней является чередование в стеле участков ксилемы и флоэмы. Ксилема образует звезду. У различных групп растений число лучей этой звезды может быть разным. Между лучами этой зведы располагается флоэма. В самом центре корня могут располагаться элементы первичной ксилемы, склеренхима или тонкостенная паренхима. Характерной особенностью корня, которая отличает его по анатомической структуре от стебля, является чередование первичной ксилемы и первичной флоэмы по периферии стелы.

Такое первичное строение корня характерно для молодых корней у всех групп высших растений. У папоротников, хвощей, плаунов и представителей класса однодольных цветковых растений первичная структура корня сохранятся в течение всей его жизни.

Типы корневых систем

Различают два основных типа корневых систем: стержневая, имеющая хорошо развитый главный корень, и мочковатая. Мочковатая корневая система состоит из большого числа придаточных корней, одинаковых по величине. Вся масса корней состоит из боковых или придаточных корешков и имеет вид мочки.

Сильно разветвлённая корневая система образует огромную поглощающую поверхность. Например,

- общая длина корней озимой ржи достигает 600 км;

- длина корневых волосков — 10 000 км;

- общая поверхность корней — 200 м2.

Это во много раз превышает площадь надземной массы.

Если у растения хорошо выражен главный корень и развиваются придаточные корни, то формируется корневая система смешанного типа (капуста, помидор).